Die Drückjagd als harmonisches Zusammenspiel. Der Jagdleiter als Komponist und Dirigent der perfekten Gesellschaftsjagd.

Alle Aspekte rund um die Drückjagd erklärt Revierjagdmeister Roman v. Fürstenberg mit der Erfahrung zahlreicher hochqualitativ organisierter und durchgeführter Drückjagden der Extraklasse. Einige Teile dieser umfangreichen Ausführungen wurden bereits journalistisch in Titelthemenartikeln den Fachzeitschriften Jägermagazin und Sauen veröffentlicht.

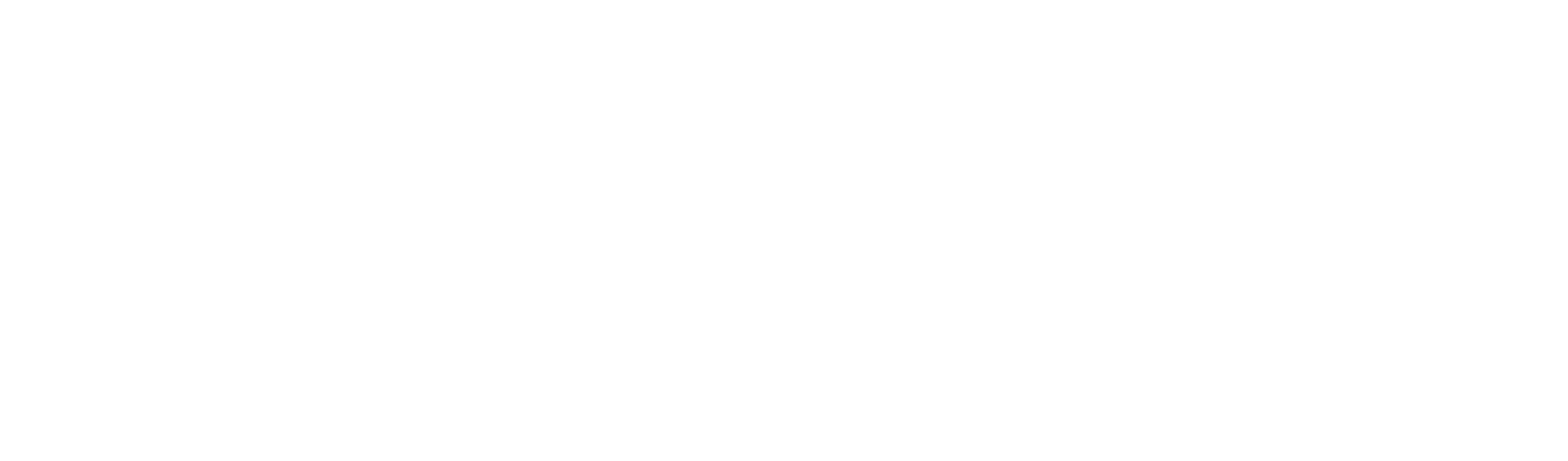

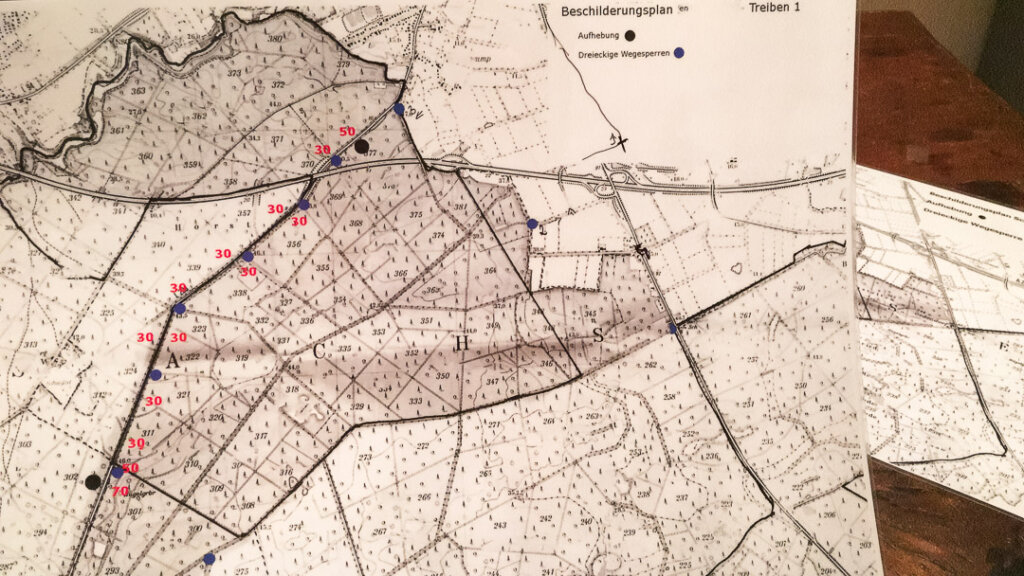

Die Drückjagdkarte/ Revierkarte als Planungsgrundlage

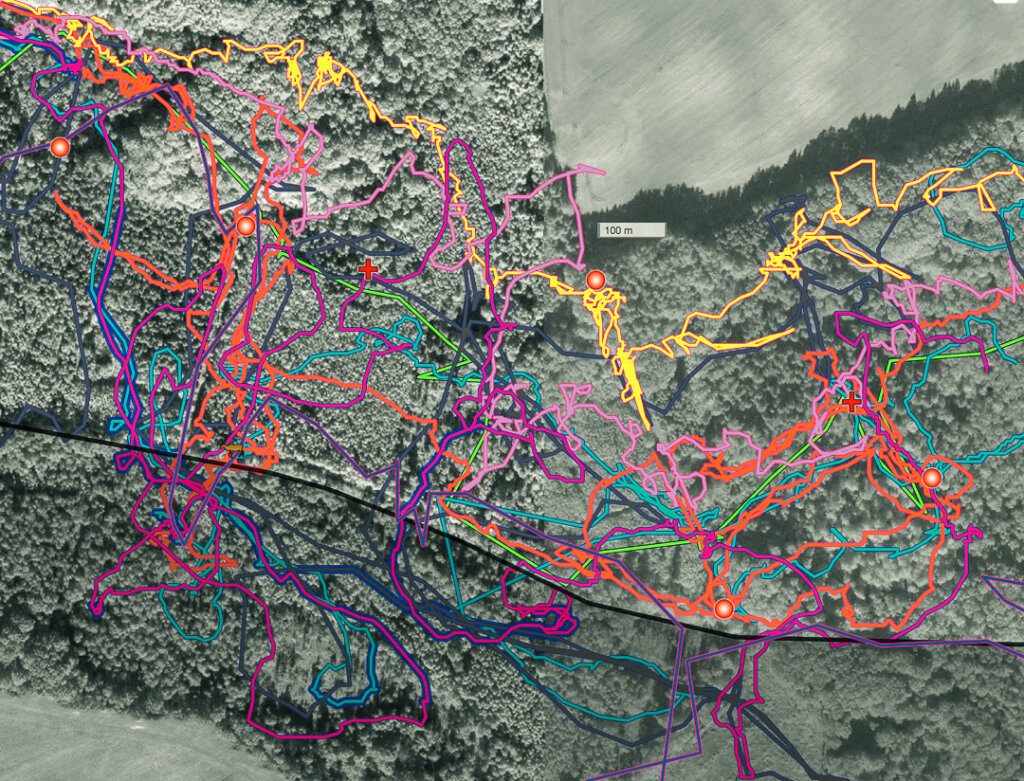

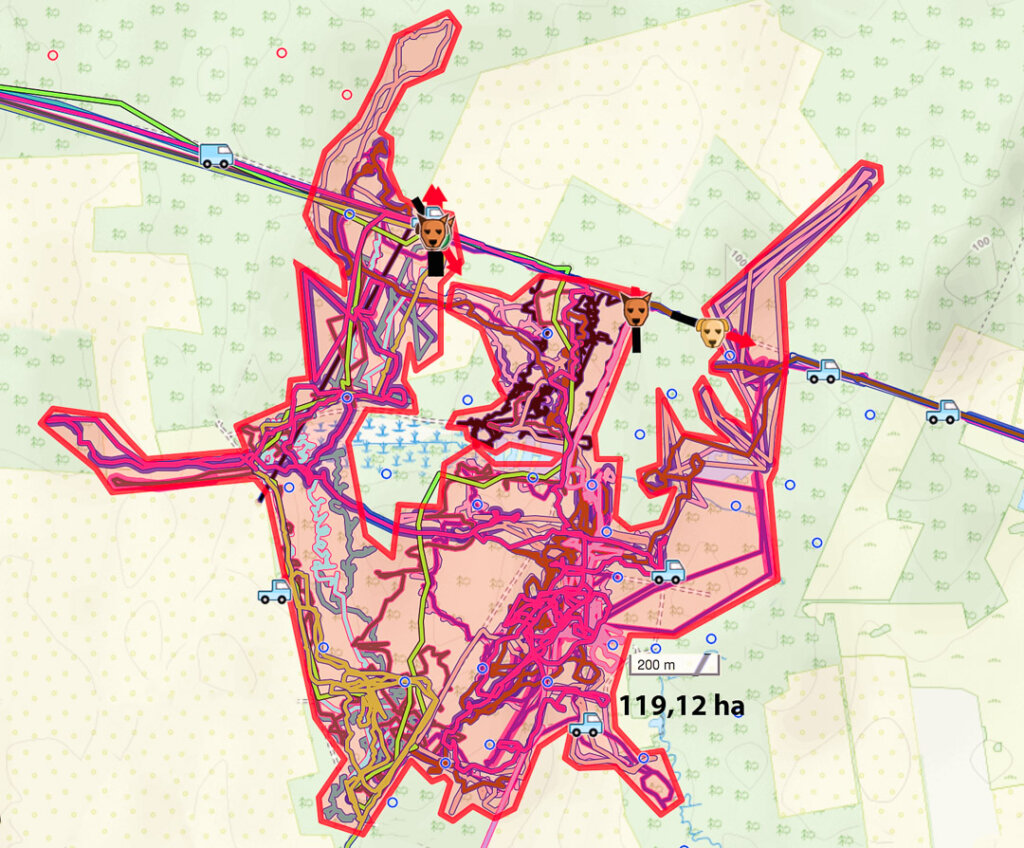

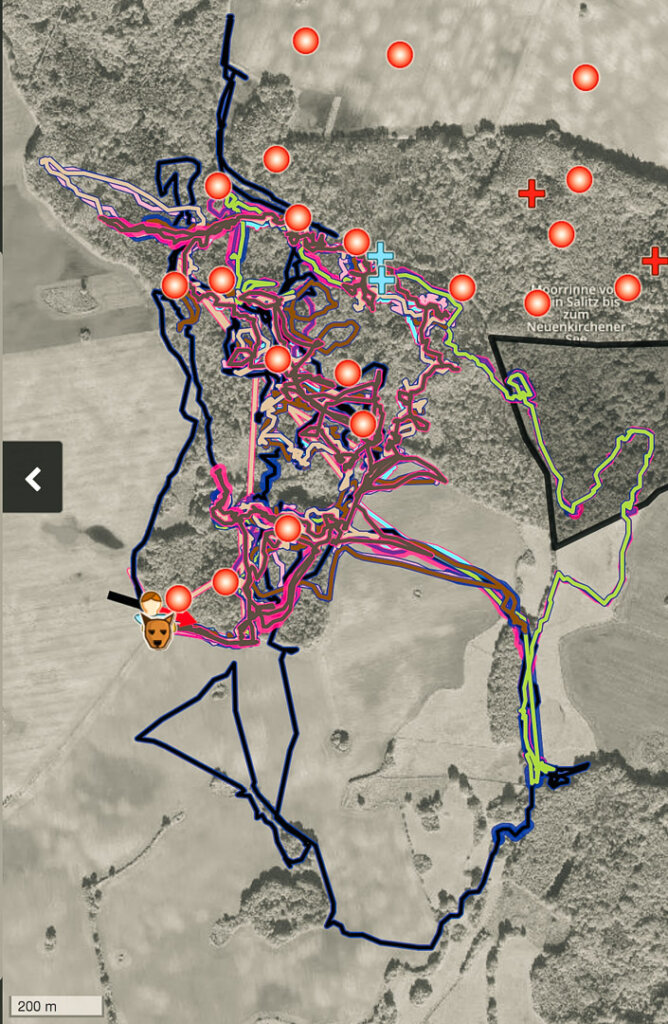

Die Grundlage der Drückjagdplanung ist die Revierkarte. Zunächst werden auf der Revierkarte sämtliche potenziellen Einstände markiert und bekannte Wechsel eingezeichnet. Als dann wird das Revier in verschiedene Treiben/ Treibergruppen eingeteilt. Diesen Treibergruppen wird eine Richtung zugewiesen, in die sie treiben und es wird auch in diesem Zuge festgelegt, wie groß die einzelnen Gruppen werden und welche Hunde dort eingesetzt werden. Im nächsten Schritt werden in Kombination aus der Karte, den bekannten Wechseln, den Beobachtungen der letzten Jahre und den Gegebenheiten im Revier die Standplätze draußen im Revier ausgesucht und sinnvoll verteilt sowie in die Karte eingetragen. Diese Drückjagdkarte ist auch als Grundlage für die Beschilderungspläne und kann in den nächsten Jahren sinnvoll genutzt werden. Sämtliche Erlegungen und Beobachtungen werden darin hinterlegt. Insbesondere gute Fluchtwechsel werden darin vermerkt.

Standplatzwahl bei der Drückjagdplanung

Die richtige Standplatzwahl der Drückjagdstände hat entscheidenden Einfluss auf den möglichen Erfolg der Drückjagd. Schon allein, wenn ein Stand nicht ganz schlecht steht, jedoch circa 30 Meter zu weit von einem Wechsel entfernt ist, der ansonsten noch beschossen werden könnte, oder wenn ein Winkel durch verschiedene Bäume, Bestände und dergleichen nicht passt, kann es vorkommen, dass von einem Stand trotz nicht ganz schlechter Position kein Wild erlegt wird. Der Jagdleiter legt deshalb besonderen Wert darauf, die Stände so anzulegen, dass sie nah an bekannten Wechseln und Fluchtwechseln sind, sodass diese aus guter Entfernung beschossen werden können. Ideal sind hier etwa 30 bis 50 Meter.

Der richtige Ort entscheidet über den Erfolg der Drückjagd

Hinzu kommt die Tatsache, dass die Drückjagdstände nicht zu nah am Einstand sein sollten und es wird berücksichtigt, dass das Wild Dunkelbrücken bevorzugt. Dunkelbrücken sind jene Bereiche, die es ohne helle Bereiche wie Wege, Schneisen und dergleichen zu durchqueren nutzt, um in andere Einstandsbereiche zu flüchten. Insbesondere helle Bereiche werden von flüchtendem Wild nur ungern und dann in hoher Flucht überwunden. Sichere Schüsse sind oft unmöglich. Abgesehen davon bieten Wege durch ihre verdichtete Bauweise keinen sicheren Kugelfang. Hinzu kommt die Tatsache, dass alle Stände gut, mindestens mit dem Trecker, besser mit dem Quad oder dem Pkw anfahrbar sind, um das erlegte Wild schnellstmöglich unter Beachtung der Wildbrethygiene zu bergen. Grenznahe Drückjagdstände werden zwingend durch den Jagdleiter im Vorfeld mit den Reviernachbarn abgestimmt und UVV konform zueinander gekennzeichnet. Auch wenn es sich um verschiedene Reviere handelt, werden sämtliche Stände zueinander so abgesichert, als würde es sich um ein einziges Revier handeln.

Drückjagd: Gute Stände, gute Schützen

Ganz gleich, ob Drückjagd auf Schalenwild oder Treibjagd auf Niederwild. Die Jagd soll am Jagdtag den höchstmöglichen Erfolg bringen. Den Rest des Jahres herrscht somit maximale Jagdruhe. Um einen hohen Jagderfolg zu erzielen, ist es niemals sinnvoll, den Schützen die Standplätze zuzulosen. Gute Stände mit ungeübten Schützen erbringen keinen Jagderfolg. Sehr gute Schützen können zwar auf leichten oder schlechteren Ständen Jagderfolg erzielen, jedoch keinesfalls in der Höhe wie auf einem vielversprechenderen Stand. Der erfahrene Jagdleiter kennt sein Revier und somit auch die vielversprechendsten Stände. Die besten Schützen bekommen diese Stände. Leichte Stände bieten sich für Jungjäger und Drückjagdneulinge an. Wenn die Stände der Schützen im Bereich von Dunkelbrücken an bekannten Fern- und Flucht- sowie Friedwechseln postiert sind, stellt sich schnell Jagderfolg ein. Je ruhiger das Wild vor die Schützen kommt, desto sicherer sind die Schüsse. Hierbei zählt neben dem Tierschutzaspekt die bessere Verwertbarkeit des Wildbrets.

Geeignete Drückjagdstände für Jungjäger

Für Jungjäger nach bestandener Jägerprüfung ist die erste Drückjagd etwas ganz Besonderes. Noch unerfahren ist man mit den Situationen, die sich dort bieten, häufig komplett überfordert. Daher ist es für den Jungjäger sehr empfehlenswert, zunächst einmal als Begleiter und nicht selbst als Schütze an Gesellschaftsjagden teilzunehmen. Mit ein bisschen Zuschauererfahrung kann dann der Start als Schütze auf der Drückjagd erfolgen. Zu Anfang ist es sinnvoll, einen drückjagderfahrenen Begleiter mit auf den Stand zu nehmen. Geeignete Stände für Jungjäger bieten ausreichend viel Übersicht, um das Wild frühestmöglich auf längere Zeit ansprechen zu können. Rundherum haben jungjägergeeignete Drückjagdstände von sich aus einen sehr guten Kugelfang, Fernwechsel bieten sich sehr an, um sie mit Jungjägern zu besetzen. Sind dies doch jene Wechsel, auf denen das Wild nach dem Verlassen des Treibens etwas langsamer und vertrauter kommt und am Stand des Jungjägers vorbeizieht, der dort seine ersten Chancen verwirklichen kann.

Zwangswechsel bei der Drückjagd nutzen

Mögliche Zwangswechsel im Revier oder in den einzelnen Treiben werden auch bei der Drückjagd sinnvoll genutzt. Zäune entlang von Autobahnen oder Straßen ebenso wie Zäune von Forstgattern bieten je nach Lage in der Landschaft eine sinnvolle Leitung des Wildes. Folgt das aus der Dickung getriebene Wild Wird das Wild einer dieser Leitlinien aus Zaun, so kann dort durchaus ein Drückjagdbock passend postiert sehr erfolgversprechend genutzt werden. Achtung! Zäune, die ihre Schutzfunktion im Wald erfüllt haben, beispielsweise wenn die Bäume aus der Äserhöhe des entsprechenden Wildes herausgewachsen sind, müssen abgebaut werden. Zäune nur aufzubauen, um entsprechende Zwangswechsel herzustellen, ist somit nicht erlaubt. Ganz besonders lohnen sich Zwangswechsel an Zäunen, an denen das Wild unter dem Zaun durchgeht oder wo die Zäune eventuell kaputt sind oder enden.

Pro und Kontra Drückjagd- Standkarte

Vielerorts geben Jagdleiter Standkarten an die Drückjagdschützen aus. Darauf meist ein Kartenausschnitt mit dem eigenen Stand zur Orientierung sowie eine Anschusskarte. Ein Kreis mit dem Stand in der Mitte, worin dann anfallende Nachsuchen sowie Wildbeobachtungen mit Uhrzeiten eingezeichnet werden sollen. Der Grundgedanke ist sehr gut: Die Erlangung von Informationen über den Jagdverlauf. Das Problem: Viele Schützen kennen sich nicht aus, können die Richtung ihres Standes erst gar nicht richtig bestimmen und sind überfordert. Hierdurch werden Chancen verpasst und unlesbare Eintragungen angefertigt oder gar die Karten blanko zurückgegeben. Ich bin der Meinung, dass der Schütze sich drückjagdpraktisch auf seinem Stand orientieren soll, um sicher und waidgerecht zu schießen. Anschüsse werden ausschließlich vom Ansteller, der den Schützen am Stand abholt, fachgerecht aufgenommen und markiert. Hierbei weißt der Schütze den Ansteller vom Sitz aus ein. Etwaige besondere Wildbewegungen und Besonderheiten über den Verlauf der Drückjagd nimmt der Ansteller ebenfalls mit auf.

Drückjagdvorbereitung im Revier: Freischneiden der Stände

Der Stand kann noch so gut sein, wenn der Schütze nichts sehen kann oder kein freies Schussfeld hat, wir auch ein guter Schütze nichts erreichen. Es gehört daher bereits zur spät- sommerlichen Drückjagdvorbereitung, sämtliche Drückjagdstände akkurat frei zu schneiden. Breite Schussschneisen und schmale Sichtachsen werden aufgeastet, hohe Grasflächen tief gemäht. Das Mähen erfolgt so, dass das Gras nicht mehr stark nachwächst. Die Motorsäge und der leistungsstarke Hochentaster sowie ein Freischneider und Heckenschere sind die idealen Geräte, um optimale Sicht zu schaffen. Diese anstrengende Arbeit ist zu zweit am effektivsten. Einer astet auf, der andere weißt ihn vom Sitz aus ein. Im Wechsel kann so immer einer eine kleine Pause machen. Mäharbeiten erfolgen simultan.

Pirschwege kennen nahezu alle Jäger aus ihrem herkömmlichen Sinn als leiser Weg zum Hochsitz. Doch gerade dieses leise Angehen eines Ansitzes ist es, was auf der Drückjagd unbedingt notwendig ist.

Auf leisen Sohlen zum Drückjagdstand: Pirschwege

So wird das in der Nähe befindliche Wild nicht unnötig früh hoch gemacht. Bei der perfekt organisierten Drückjagd spielen Pirschwege zu sämtlichen Ständen eine wesentliche Rolle. Alle Stände sind so nahezu lautlos erreichbar und können störungsarm bezogen werden. Um die Pirschwege ordentlich anzulegen, nutze ich gern die größten rückentragbaren Laubblasgeräte von Stihl. Hiermit beseitigt man sämtliches Laub, wie auch Äste zuverlässig. Gras wird mit dem Freischneider bodennah abgemäht. Sofern der Untergrund nicht optimal ist, nutze ich das Stihl Häckselmesser am großen Freischneider, um den Boden sicher freizulegen und den Pirschweg zum Flüsterweg zu machen. Wer diese Pirschwege für die Drückjagd infrage stellt und als unnötig abtut, der beobachte einmal die Lautstärke, mit der mancher Jäger zum Stand poltert. Die Pirschwege eliminieren dieses Problem und überlassen den Jagderfolg der sorgfältig geplanten Drückjagd nicht dem Zufall. Weiterhin zeigen sie immer den korrekten Weg zum Stand und niemand verläuft sich.

Sicherheitssektoren und Schussverbotszonen bei der Drückjagd

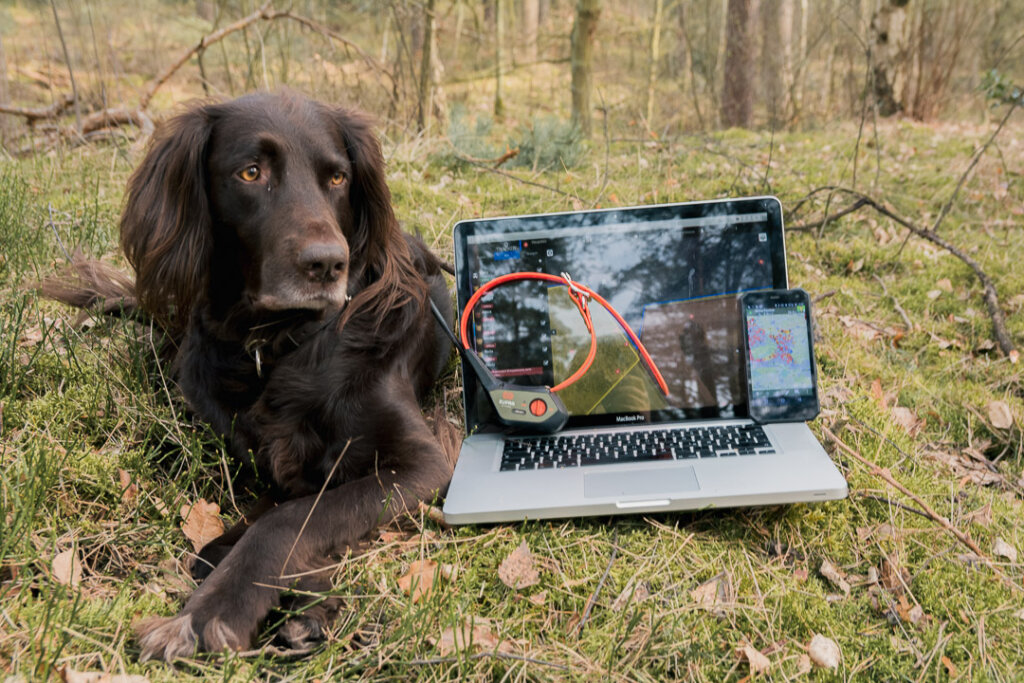

Die Sicherheitsbereiche sind bei der Drückjagdplanung obligat und durch die Unfallverhütungsvorschriften verbindlich vorgeschrieben. So besagt die VSG 4.4, dass, sofern eine direkte Sichtverbindung zwischen den Schützen nicht gegeben ist, der Jagdleiter diese sicherzustellen hat. Um die Sicherheitsbereiche fehlerfrei zu markieren, müssen zunächst die Stände kartiert werden. Mit der technischen Hilfe wie den Hundeortungsgeräten von Tracker oder Garmin werden die Stände bereits vor Ort im Revier mit dem aktuellen GPS-Standort in der App kartiert. Eine Nummerierung ist ebenfalls in wenigen Sekunden möglich. Die Sicherheitsbereiche wurden früher, sofern überhaupt vorhanden, zumeist grob mit Augenmaß in Richtung eventuell gefährdeter Nachbarstände oder anderer Gefahrenbereiche mit Signierfarbe markiert. In der Praxis weicht die tatsächliche Richtung nur allzu oft von der vermuteten ab.

GPS gestützte Standkartierung und Sicherheitsbereiche einer Drückjagd

Ein besonderes Gefahrenpotenzial, das jedoch kaum jemand registriert. Zumindest, solange nichts passiert. Als Jagdleiter trage ich diese Verantwortung nicht und habe früh angefangen, die GPS genaue Kartierung der Stände für die Markierung zu nutzen. So können die Nachbarstände mit dem Handy oder Ortungsgerät vom Standort des Nutzers aus auf den Meter genau angepeilt werden. So werden sämtliche Drückjagdstände schnell und exakt zueinander ausgemessen und die jeweiligen Sicherheitsbereiche markiert. Für die Markierung wird forstliche Signierfarbe in Neonfarben genutzt. In der Revierpraxis hat es sich als sinnvoll erwiesen, ein großes, gut sichtbares Ausrufezeichen in exakter Richtung zum Nachbarstand aufzusprühen. Rechts und links davon werden Bäume ebenfalls mit Ausrufezeichen und zusätzlichen einem Pfeil in Richtung Mitte markiert. So ist jene Zone klar erkenntlich, in die der Jäger nicht hineinschießen darf. Wenn ein Drückjagdbock umgestellt wird, werden solche Markierungen mit der Drahtbürste, am einfachsten am Akkuschrauber, vorsichtig wieder entfernt.

Sicherheit geht vor Jagderfolg der Drückjagd!

Der immerwährende Grundsatz! Die Drückjagd soll höchst erfolgreich sein. Schließlich ist nahezu den Rest des Jahres im Vorfeld eine Menge Aufwand nötig. Stände bauen, einrichten, Treiber und Hundeführer einladen, alles Dinge, die eine Menge Zeit kosten. Darüber hinaus erfordert ein gutes Drückjagdergebnis auch vor der Drückjagd eine Menge Zurückhaltung und Jagdruhe. Doch bei allem gewünschten Jagderfolg spielt die übergeordnete Sicherheit eine allgegenwärtige Rolle. In allen Punkten bei der Vorarbeit ist die VSG für Gesellschaftsjagden in die Praxisumsetzung der Drückjagd zu transferieren. Rettungspunkte, Verkehrssicherungspflicht, klare Einweisungen und Ansagen sind ein Muss.

Jagdruhe vor der Drückjagd

Die Ruhe im Revier ist insbesondere vor der Drückjagd von entscheidender Bedeutung. Wird in den etwa drei Monaten vor der Drückjagd noch intensiv gejagt, so wirkt sich dies negativ auf die Jagdstrecke aus. Durch entsprechend viel Ruhe im Revier, insbesondere in den letzten drei Monaten vor der Drückjagd, gewinnt das Wild Ruhe und Vertrauen. Dieses Vertrauen, kombiniert mit einer kleinen Kirrung, sorgt dafür, dass das Wild auch am Drückjagdtag in den vermuteten Einständen liegt. Die Ansitzeinrichtungen nahe der potenziellen Einstandsbereiche müssen zwingend, lange vor der Drückjagd fertig gestellt sein.

Der Zeitplan vor der Drückjagd muss passen

Wird an den Ansitzeinrichtungen nahe den Einständen noch in der Woche vor der Drückjagd gearbeitet, repariert, freigeschnitten oder geastet, so führt das höchst wahrscheinlich dazu, dass das Wild genau diese Einstände meidet. Bereits bei der sommerlichen Ansitzjagd oder der Rehbockjagd können Reparatur- und Arbeitspläne für die Drückjagdvorbereitung erstellt werden.

Dichte Einstände, die ohnehin ein gutes Refugium für das Wild bieten, werden vor der Jagd komplett in Ruhe gelassen. Eine kleine Kirrung im Zentrum, die regelmäßig beschickt wird, kann insbesondere die Sauen beschäftigen und der Drückjagd zu einem höheren Erfolg verhelfen. Der absolute Verzicht auf die Einzeljagd in der Zeit vor der Drückjagd ist ein elementarer Bestandteil und ein sehr wichtiges und doch einfaches Werkzeug für den Revierinhaber.

Die Drückjagdeinladung

Die Drückjagd-Einladung gilt für den Jagdtag als schriftlicher, unentgeltlicher Jagderlaubnisschein. Dementsprechend ist sie bei der Jagd nebst Jagdschein und Waffenbesitzkarte mitzuführen. Die Drückjagd-Einladung sollte sich auf die notwendigen Daten beschränken, damit sie auch komplett gelesen und verstanden wird. Sie enthält das Datum des Jagdtages sowie die Uhrzeit und den Treffpunkt, an dem sich alle Beteiligten treffen. Weiterhin kann sie bereits die Freigabe enthalten, um die entsprechenden Waffen auszuwählen. Darüber hinaus können der Ort des Schüsseltreibens sowie die Kleiderordnung hinterlegt werden, damit die Jagdgäste auch die Anreise hierzu entsprechend mit passender Bekleidung planen können. Darüber hinaus wird auf die Voraussetzungen wie das Mitführen des gültigen Jagdscheins, der Jagdeinladung und des gültigen Schießnachweises hingewiesen. Zudem enthält die Drückjagd-Einladung ein festes Datum, zu dem eine Zu- oder Absage zu erfolgen hat. Nur so kann die Jagd auch entsprechend geplant und durchgeführt werden.

Tierarzt und Tierklinik bei der Drückjagd frühzeitig einplanen

Es ist Aufgabe des Jagdleiters, sämtliche Eventualitäten und Unfälle bereits im Vorfeld bestmöglich abzuschätzen und Vorkehrungen zu treffen. Im Treiben sollte mindestens ein Tierarzt sein. Dieser kann mit Notfallequipment wegnah mit treiben oder als Schütze mit jagen. Dann jedoch an einem zentralen, gut erreichbaren Stand. Im Notfall kann der Tierarzt kleine Versorgungen an seinem Fahrzeug durchführen oder schwer geschlagene Hunde zumindest stabilisieren.

Schnelle Notfallversorgung während der Drückjagd

So ist für geschlagene Hunde bei der Drückjagd eine optimale Rettungskette sichergestellt. Die Koordination von Tierarzt/ Hundeführer und zbV (dazu später mehr) läuft über die Jagdleitung. Der Führer des geschlagenen Hundes informiert den Jagdleiter oder bei großen Jagden einen speziell hierfür beauftragten. Dieser koordiniert/ organisiert dann zbV, Tierarzt und Hund zusammen.

Telefonnummernlisten, Rettungspunkte, Schlüsselrollen und Uhrzeiten einer Drückjagd

Alle an der Drückjagd beteiligten bekommen im Sinne der Sicherheit eine schriftliche, auf ihre Situation/ Position zugeschnittene Einweisung. Auf allen Einweisungen finden sich die zeitlichen Abläufe der Drückjagd, ebenso die Freigaben. Darüber hinaus wichtige Telefonnummern: Jagdleiter, Alle Ansteller, Angaben zu nahe gelegenen Rettungspunkten. Die Telefonnummern von Tierkliniken und dem Tierarzt im Treiben sowie die Telefonnummer des zbV.

Anschuss- und Standkarten für die Drückjagdgäste

Zusätzlich bekommen Schützen noch die Namen und Telefonnummern der Schützen mit Standnummern auf einer Drückjagdkarte. Achtung, hier gilt die Einhaltung der DSGVO. Treiber und Hundeführer bekommen zusätzlich Telefonnummern und Namen der Treiberführer sowie der Gruppenmitglieder in der Treiberwehr. Keine Romane, alles auf das Wesentliche reduziert. Weiterhin bekommt jede Gruppe spezifische Informationen.

Drückjagd- Funktionsträger bekommen volle Information

Nur die Personen in Schlüsselpositionen einer Drückjagd bekommen alle Telefonnummern. Hierzu zählen: Jagdleiter, Ansteller, Treiberführer, Schilderaufsteller, Bergegruppenführer, Schlachter/ Aufbrechplatz sowie jene, die die Strecke legen. Nur bei diesen Funktionsgruppen herrschen Knotenpunkte der Informationskette. Andernfalls kommt schnell Chaos auf, wenn mal ein Schütze meint, es sei noch Wild in der Dickung und die Treiber müssen noch einmal da rein, oder wenn Schützen ohne Ortskenntnis den Bergegruppen erklärt, wo noch Wild einzusammeln ist. All solche Informationen laufen so stets über Funktionsträger oder den Jagdleiter selbst, der dann individuell die Informationen verarbeitet und gezielt weitergibt. Bei großen Jagden kann zu diesem Zweck ein Koordinator eingesetzt werden.

Nachsuchegespanne bei der Drückjagd

Bei jeder Drückjagd kann es zu Nachsuchen kommen. Diese werden schnell und tierschutzkonform entsprechend ihrer Dringlichkeit mit dem richtigen Vorgehen abgearbeitet. Hierzu werden im Vorfeld ausreichend anerkannte Nachsuchengespanne zur Drückjagd eingeladen. Ein anerkanntes Nachsuchegespann wird je bis zu 8 Schützen und je nach zu erwartender Strecke gerechnet. Die Nachsuchengespanne sollten zwingend anerkannt sein, um rechtlich einwandfreie Nachsuchen auch im Rahmen der Wildfolge in fremde Reviere und über eventuell weite Strecken sicher zu stellen. Es reicht, wenn die Nachsucheführer in Rufbereitschaft sind, oder zum Ende des Drückjagdtreibens vor Ort sind. Nachsucheführer werden möglichst von einem Helfer, insbesondere bei wehrhaftem Wild begleitet. Der jeweilige Ansteller ist hierfür ortskundig und kann den Hundeführer einweisen. Erstehilfematerial ist im Pkw vorzuhalten. Das Mindestmaß hierfür ist der Kfz-Verbandkasten. Weiterhin bekommt der Nachsucheführer eine vollständige Stand- und Revierkarte.

Die Riegeljagd

Riegeljagd ist eine Art Drückjagd im Gebirge, zumeist auf Rotwild, aber auch auf Gamswild Hierbei werden bekannte Flucht- und oder Friedwechsel des Wildes mit Schützen abgestellt. Nur wenige Treiber, oft ohne Hunde, rühren dann das Wild leicht an. Durch die geringe Beunruhigung kommt das Wild den Schützen bei der Riegeljagd zumeist vertrauter als bei der Drückjagd auf Schwarzwild mit vielen Hunden und Treibern. Die Riegeljagd nutzt das steile, schwere Gelände mit wenigen, jedoch bekannten Fluchtwechseln in idealer Weise. Aufgrund des geografischen, aber auch Schwerpunktmäßigen Unterschiedes wird sie im Kontext der Drückjagd hier nicht weiter behandelt.

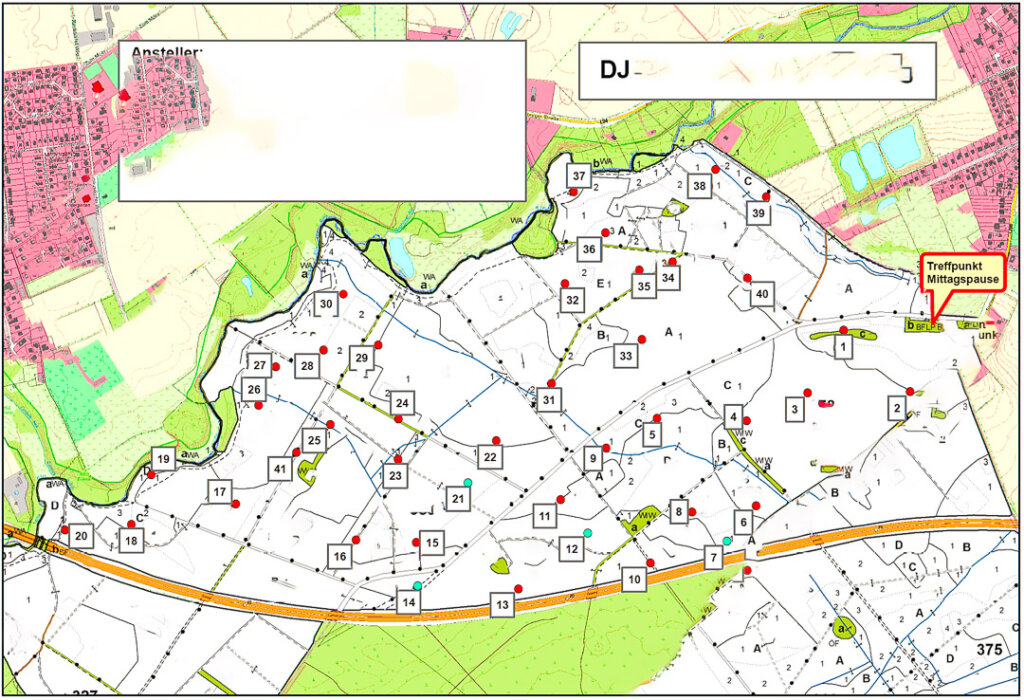

Der perfekte Drückjagdbock: Modell v. Fürstenberg

Drückjagdböcke sind als erhöhte Ansitzeinrichtungen für Drückjagden deutschlandweit nicht mehr wegzudenken. Hoch, niedrig, groß, klein aus Holz oder anderen Materialien, teuer oder billig sowie von hoher und langlebiger Qualität, aber auch von minderer Fertigungsqualität. Die Auswahl ist riesig. Die meisten Drückjagdböcke aus dem Handel entsprechen nicht meinen Ansprüchen des professionell geführten Jagdbetriebes- sicher gute, schnelle und auch günstige Lösungen, aber es ist nicht mein handwerklicher Anspruch als Berufsjäger, Fertigmodelle mit zahlreichen Fehlkonstruktionen zusammen zu basteln, die dann in der Außenwirkung unseren Berufsstand repräsentieren.

Drückjagdböcke aus Berufsjägerhand

Während meiner Zeit als Berufsjäger im Revierdienst hatte ich stets den Anspruch, den perfekten Drückjagdbock zu bauen. Schließlich sind Drückjagdböcke nicht nur Aushängeschild eines Revieres und sicherheitsrelevanter Zugewinn, sondern auch ein Komfortfaktor für den Schützen, um sich voll auf die Drückjagd zu konzentrieren. Maximale Standsicherheit ist hierbei eine der elementaren Grundvoraussetzungen. Die Vorzüge des Drückjagdbockes liegen auf der Hand: Klar definierte Standplätze aller Schützen, ein günstigerer Schusswinkel in den Boden und somit sicherer Kugelfang sowie eine deutlich verbesserte Übersicht und daraus resultierende, mehr mögliche Chancen, die sich positiv auf die Jagdstrecken auswirken können.

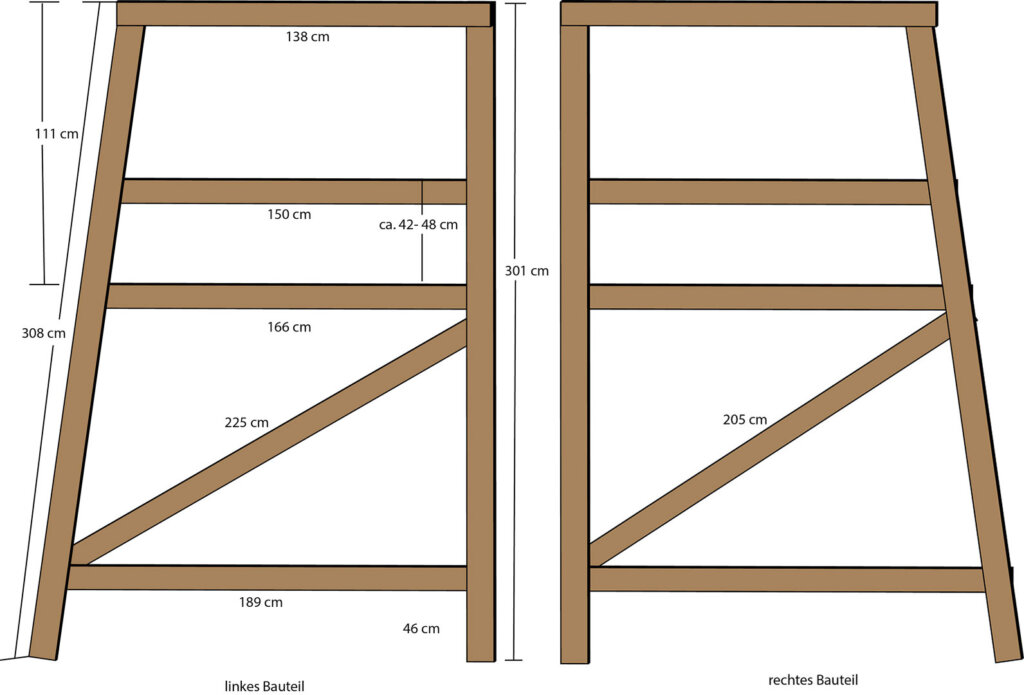

Die Anforderungen an den Drückjagdbock

Die Anforderungen geben die Grundlage vor. Ganz nach dem Motto: Form follows function entstand meine Konstruktion aus der Praxis für die Praxis. Mein Anforderungskatalog setzt folgende Mindeststandards: Bodenhöhe ca. 1,9 m, Bodenfläche ca. 1,5 m x 1,5 m mit Sitzbank für bis zu drei Personen, um 90° drehbar, stabil und frontladertransportabel, schnelltrocknend, leichter Windschutz, langlebig, rutschsicherer Boden, hohe Standsicherheit des Drückjagdsitzes ohne Verankerung, stabile, integrierte Leiter, gute Auflagehöhe, um auch im Sitzen sicher zu schießen.

Das Holz als Baumaterial für den Drückjagdstand

Darf nicht nach wenigen Jahren faulen und morsch werden. Das beeinflusst nämlich die Sicherheit in jedem Fall negativ . Weiterhin jedoch auch nicht selten einen hohen Reparatur- und damit Zeit und Kostenaufwand erfordert. Fichtenholz ist nicht sehr beständig gegen Fäulnis und wird aus diesem Grund meist im Kesseldruckverfahren imprägniert, was die Haltbarkeit deutlich erhöht. Aus Kostengründen bestehen die meisten käuflich zu erwerbenden Sitze aus Fichte, bzw. Kesseldruck imprägnierter Fichte oder Kiefer. Deutlich teurer, jedoch auch haltbarer sind hingegen Douglasie und Lärche. Diese Holzarten überdauern viele Jahre, ohne dem Fäulnisprozess zum Opfer zu fallen. Eichenholz stellt sich noch deutlich haltbarer dar, jedoch ist das spezifische Gewicht höher als bei Lärche oder Douglasie und der Preis wesentlich höher. Weiterhin ist es komplizierter zu verarbeiten. Als in der Praxis ideal haben sich Douglasien- und Lärchenholz erwiesen, die beim hier vorgestellten Modell verbaut werden.

Der Fußboden

Besteht sowohl bei gekauften als auch bei den meisten Eigenbauten aus Holz. Zöllige Bohlen reichen bei angepasster Unterspannung aus. Um Reparaturen gering zu halten, wird hier keinesfalls auf Fichte zurückgegriffen. Lärchen oder Douglasienbohlen sind deutlich haltbarer. Auch Eichenbohlen können eingesetzt werden. Jedoch besteht bei jeder Art von Holzboden auf Dauer ein Problem mit der Standsicherheit des Schützen auf der Drückjagd. Mit der Zeit beginnt jede der Holzarten zu verwittern und zu Vermoosen, was die Standfläche bereits bei geringer Feuchtigkeit extrem glatt werden lässt. Ebenso verhält es sich im Winter mit Schnee und Eis. Nicht nur die Strecke wird sich schmälern, auch die Sicherheit leidet enorm und in unverantwortbarer Form unter den wackligen Tanzeinlagen eines Schützen auf glattem Boden.

Ungeeignete Fußbadenvarianten für Drückjagdsitze

Bestreuen mit Split oder Hobelspänen können kurzfristig Abhilfe schaffen. Hobelspäne lassen sich leicht ausbringen, werden aber ebenso leicht wieder weggeweht. Split ist schwer auszubringen, weist aber eine besser rutschhemmende Wirkung auf bei jedoch erhöhter Geräuschentwicklung, insbesondere bei Streugranulat. Hobelspäne und Granulat halten nach der Jagd die Feuchtigkeit auf dem Holz, was wiederum zulasten der Dauerhaftigkeit geht und sollten unbedingt abgefegt werden. Das Aufnageln von Maschendraht hilft bedingt gegen glitschige Moose. Bei Schnee und Eis rutscht die Wirkung hingegen Wort- wörtlich vom Podest. Laub verfängt sich ebenso wie abgeworfene Nadeln zwischen Draht und Holz. So erschweren sie die Reinigung und halten ebenfalls das Wasser am Holz.

Mit Gummi ist nicht sicherer

Das Auslegen von Gummimatten auf die Drückjagdsitze erfordert einen hohen Aufwand, da diese nach der Jagd wieder eingesammelt werden. Gummimatten haben den großen Nachteil, dass sie auf dem feuchten, glitschigen Untergrund in Gänze rutschen. Die hierdurch entstehende Gefahr ist nahezu identisch oder höher wie jene mit der des glatten Holzes und ist als unverantwortlich abzulehnen. Ein Holzboden hat weiterhin immer den Nachteil, dass Holz auf Holz großflächig verschraubt oder vernagelt wird. An diesen großflächigen Auflagepunkten sammelt sich durch die Kapillarwirkung Wasser. Das Wasser hält sich dort und fördert Fäulnis was zu Schwachpunkten führt.

Der beste Boden für den Drückjagdbock

Als absolutes ideal haben sich GFK (Glas- Faser- Kunststoff) Roste erwiesen. Die Einteiligen, im Zuschnitt erhältlichen, leichten Gitterroste bieten bereits bei einer freien Überspannung von einem Meter beste Stabilität. Das Rost wird mit 4- 8 Halteklammern an den Unterspannungen verschraubt. Durch die Eigenheit des Rostes sammelt sich kein Wasser und das Holz kann ideal abtrocknen. Ebenso sind die Auflageflächen sehr gering was der Haltbarkeit zuträglich ist. Der Einbau ist sehr leicht und geht schnell, auch allein, von statten. Durch die wenigen Verschraubungen entstehen weniger Schwachpunkte durch Nägel oder Schrauben in der Unterspannung. Das GFK-Material wird hauptsächlich für Brücken und als frei unterspannter Boden auf Offshore Anlagen, Hafenanlagen und an Bahnanlagen verwendet. Hier liegen Erfahrungswerte der Haltbarkeit von mindestens 19 Jahren vor,- weil es diese Roste erst seit 19 Jahren gibt.

Der haltbarste Boden aus GFK für Drückjagdsitze

Die tatsächliche Haltbarkeit ist weitaus höher. Salzwasser und UV- Strahlung haben den Gitterrosten nichts an. Ideal also um auch als Boden für Drückjagdböcke genutzt zu werden. Selbst wenn der ganze Bock einmal hinüber ist, kann das Gitter einfach entnommen und wieder verbaut werden. Der große Vorteil der Roste ist die DIN- zertifizierte Rutschhemmende Wirkung „R12“, die durch konkave Ränder realisiert wird. Kommt es einmal tatsächlich zu einem folgenschweren Unfall kann der Revierinhaber, dem die Sicherungspflicht obliegt, nachweisen, dass er tatsächlich alles getan hat und das im Sinne der öffentlichen Sicherheit für besondere Bereiche. Kommt es zu einem Rechtsstreit mit der Versicherung ist man mit GFK auf der sicheren Seite. Schnee und Eis fallen einfach durch die Maschen, Eis platzt einfach weg und die Standsicherheit ist auch ohne vorherige Reinigung ideal realisierbar.

Die Holzverbindungen der Drückjagdeinrichtungen

Die Verschraubung mit Schrauben aus gehärtetem Stahl haben sich bewährt. Auch Gerbsäuren aus Eichenholz haben den VA-Schrauben nichts an. Härte und Stabilität, aber auch die Zähigkeit übersteigen deutlich die Werte von verzinkten Schrauben, die zu leicht brechen und als unsicher einzustufen sind. Nägel sind bei etwaigen Reparaturarbeiten ein Problem. Deshalb werden stets gehärtete Schrauben verwendet.

Die Form der Drückjagdansitze

Die Form der Drückjagdsitze ist je nach Geschmack sehr variabel. In der Praxis hat es sich jedoch bewährt, die Front schräg zu stellen, was der Standsicherheit und der Stabilität zuträglich ist. Weiterhin wird auf diese Weise einfach die Leiter integriert, die so auch beim Transport auf Anhänger oder Frontlader nicht extra transportiert werden muss oder Schaden nehmen kann. Die optimale Form für unseren Drückjagdsitz der Extraklasse. Diese Sitze können neben der Drückjagd auch ganzjährig für die Blattjagd sowie die Wildtierfotografie und zur Wildbestätigung genutzt werden. Weiterhin lassen sie sich leicht und wiederholgenau mit einer Schablone bauen.

Die Leiter der Drückjagdböcke

Die Leiter muss der UVV entsprechen. Hiernach müssen die tragfähigen Sprossen gegen Abrutschen nach unten gesichert sein. Einkerbungen am Vierkantholz wären nur Wasserfänger und Fäulnis fördernd. Aus diesem Grunde kommen sie nicht infrage. Das Unterlegen der Sprossen mit einem Winkel ist eine praktikable Möglichkeit, die auch wenig Angriffsfläche für Wasser bietet. Das Einbauen angepasster Zwischenhölzer ist sicher und hat sich in der Praxis bewährt. Denkbar ist auch die Verwendung eines GFK Rostes als Sprosse, hierdurch wäre ein weiterer Zugewinn an Sicherheit und Trockenheit möglich. Die Leiter darf nicht zu flach und nicht zu steil stehen. Bei der integrierten Bauweise folgt der Winkel der Bauform.

Das Sitzbrett

Das Sitzbrett und die Rückenlehne müssen komfortabel sein. Der Drückjagdbock wird stets in Richtung des zu erwartenden Wildes aufgestellt. Diese Richtung kann sich jedoch durch sich verändernden Wind ändern. In diesem Fall ist es gut, das Sitzbrett einfach um 90° drehen zu können, um die Richtung anzupassen, ohne den Sitzkomfort zu missen. Auch die Möglichkeit, das Sitzbrett zu verschieben, hat sich bewährt. Ein in die Mitte des Bockes geschobenes Brett ermöglicht es zwei Personen in entgegengesetzter Richtung Ausschau zu halten. Wichtig: Das Sitzbrett liegt nur lose auf und kann so hochgeklappt werden und niemand hat am Tag der Drückjagd einen nassen Hintern- zumindest nicht vom Sitzbrett.

Die Verkleidung

Die Verkleidung des Drückjagd- Sitzes ist insbesondere im Rotwildrevier obligat. Ebenso beim gut äugenden Damwild kann der unverblendete Sitz den Jäger andernfalls frühzeitig verraten und den Erfolg schmälern. Holzverkleidungen erhöhen das Gewicht und sind Fäulnisförderer. In der Praxis hat sich zum Sicht- und Windschutz sogenanntes Strohschutzflies bewährt. Es hält viele Jahre, ist günstig, winddicht und trocknet schnell, sodass kein Wasser am Holz gehalten wird. Darüber hinaus ist es leicht zu verarbeiten und wiegt nicht viel. Stets werden bei diesem Drückjagdbock mindestens die Vorgaben (VSG, ehem. UVV) der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften eingehalten oder deutlich übertroffen. Der hier gezeigte Drückjagdbock stellt eine Möglichkeit dar, die problemlos in ihrer Größe in Höhe oder Standfläche abgeändert werden kann. Veränderungen müssen jedoch aufgrund der Standsicherheit möglichst proportional ausgeführt werden. Mein Modell ist wie beschrieben für bis zu drei Personen ausgelegt.

Die Bauanleitung für den perfekten Drückjagdbock

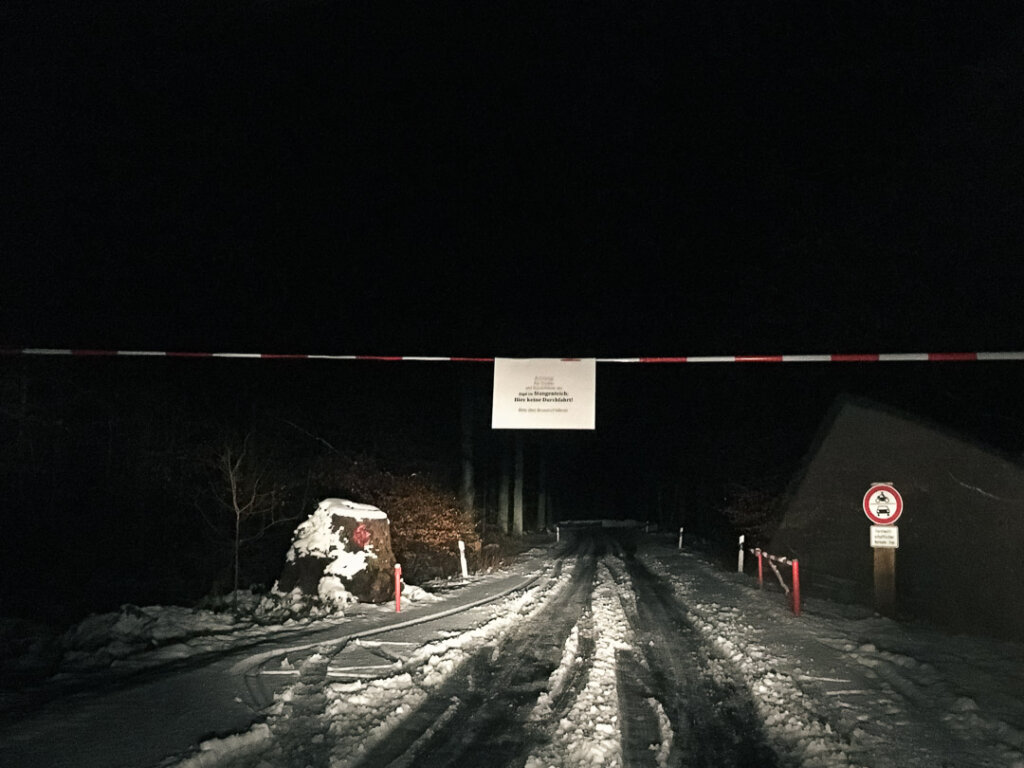

Die Verkehrssicherungspflicht bei Treib- und Drückjagden

Die Verkehrssicherungspflicht bei Treib- und Drückjagden obliegt dem Jagdleiter. Er ist dafür verantwortlich, dass alle Gefahren, die durch die Drückjagd geschaffen werden, abgesichert werden und niemand zu Schaden kommt. Dies betrifft einerseits den normalen erholungssuchenden Verkehr von Wanderern, Mountainbikern oder insbesondere auch Pilzsuchern während der Drückjagdzeit, aber auch den Straßenverkehr. In beiden Fällen sorgt der Jagdleiter für eine bestmögliche Absicherung im Sinne seiner Verkehrssicherungspflicht. Waldwege die Wanderer, Pilzsucher oder auch Reiter nutzen, um in den Wald zu gelangen, werden mit rot-weißem Flatterband, am besten mit der Aufschrift "Achtung! heute Drückjagd", abgesperrt. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Flatterband so hoch hängt, dass man mit dem Geländewagen noch drunter hindurch fahren kann, ohne das Band zu zerreißen. So ist nicht nur sichergestellt, dass alle Jagdteilnehmer ins Revier kommen, ohne das Band zu zerstören, sondern dass auch eine mögliche Rettungskette reibungslos funktioniert, ohne dass die Absperrungen unbrauchbar werden.

Waldwege bei der Drückjagd absichern!

Weiterhin werden sämtliche Waldwege mit Schildern wie einem Ausrufezeichen und Achtung Jagd betreten verboten abgesichert. Das Betreten im rechtlichen Sinne ist nicht direkt verboten, jedoch sorgt der Jagdleiter hiermit dafür, dass allen Waldbesuchern bewusst wird, dass dort eine besondere Gefahr herrscht. Es ist jedoch immer zu beachten, dass der Wald für die Drückjagd nicht im direkten Sinne gesperrt werden kann.

Im Bereich der Verkehrssicherungspflicht in Straßennähe ist das Ganze nicht so einfach. Würde ein Jagdleiter einfach an der Straße Schilder aufstellen oder Personen zum Warnen dort abstellen, so wäre dies ein unerlaubter, ggf. sogar fahrlässiger Eingriff in den fließenden Straßenverkehr, was strafbewehrt ist. Um Straßen während der Drückjagd auf Hochwild abzusichern und die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wirkungsvoll herabzusetzen, ist zuvor bei der Straßenverkehrsbehörde ein Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen für Treib- und Drückjagden zu stellen. Dieser Antrag ist je nach Bundesland einmalig oder auf mehrere Jahre gültig.

Geschwindigkeitstunnel für die Verkehrssicherung bei Drückjagden

Hierbei wird mittels einer Karte festgelegt, wo die Treiben stattfinden und welche Straßen wie abgesichert werden sollen und welche Geschwindigkeiten dort normalerweise höchst zulässig sind. Soll beispielsweise eine Bundesstraße, auf der keine Begrenzung herrscht, also 100 km/h gefahren werden darf, für die Drückjagd heruntergeregelt werden, so muss in Abstimmung mit der Behörde zunächst ein Geschwindigkeitstunnel erstellt werden. Hierbei wird die Geschwindigkeit von normal erlaubten 100 km/h auf 70 km/h auf 50 km/h und schließlich auf 30 km/h herabgesetzt. Den Abstand zwischen diesen Beschilderungen, die zusätzlich aufgestellt werden, bestimmt die Behörde, er sollte in der Regel ca. 200 m betragen.

Die richtigen Schilder für die Verkehrssicherung bei der Bewegungsjagd

Die Schilder, welche zur Drückjagd aufgestellt werden, müssen dann entsprechend den Regularien der STVO und auch deren Farbgebung und Größenanforderung erfüllen. Hierbei wird dann immer eine Kombination aus der Geschwindigkeitsbegrenzung sowie einem Wildwechselschild, welches auf die besondere Gefahr aufmerksam macht. Weiterhin wird noch ein Treibjagdschild hierbei verwendet. Diese drei offiziellen Schilder zeigen dann jedem, dass es sich hier um eine besondere Gefahr handelt, wegen derer die Geschwindigkeit herabgesetzt ist.

In der Praxis hat es sich als sinnvoll erwiesen, diese Schilder noch mit einer kleinen rot-weißen Fahne zu versehen, um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Am Ende der Gefahrenstelle muss die Geschwindigkeit mit einem Aufhebungsschild wieder aufgehoben werden. Je nach Bundesland ist eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h oder auch nur auf 50 km/h rechtlich möglich. Genaue Auskunft darüber erteilen die Straßenverkehrsbehörden in Abstimmung. Weiterhin hat der Jagdleiter dafür Sorge zu tragen, dass das Wild möglichst immer von Straßen weggetrieben wird.

Verkehrsunfall mit Wild bei der Drückjagd?!

Verkehrsunfall mit Wild bei der Drückjagd?!

Sofern ein Verkehrsunfall mit Wild, insbesondere großem Hochwild, im direkten Zusammenhang mit der Drückjagd steht und der Jagdleiter seiner Verkehrssicherungspflicht nicht ausreichend nachgekommen ist, so handelt es sich hierbei nicht um einen Wildunfall im eigentlichen Sinne, für den die Kaskoversicherung aufkommt. In solchen Fällen würde die Jagdhaftpflichtversicherung des Jagdleiters eintreten. Ist der Jagdleiter seiner Verkehrssicherungspflicht bei der Drückjagd hingegen in vollem Umfang nachgekommen, so scheidet hierdurch die Haftung des Jagdleiters aus und die Kaskoversicherung greift wieder. In allen Fällen gilt bereits bei der Vorplanung jeglichen Verkehr bestmöglich abzusichern.

Straßenbeschilderung bei der Drückjagd – Posten mit Verantwortung!

Bislang wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit in straßendurchzogenen Revieren zumeist für die Drückjagd herabgesetzt. Handelt es sich um mehr als 5 Schilder, übernimmt bestenfalls ein Ortsunkundiger diese Aufgabe. Die zuvor erstellte Beschilderungskarte hilft beim exakten Aufstellen. Was wo aufzustellen ist, ist hierdurch gut ablesbar. Vorausgesetzt, der Aufstellende weiß das Kartenmaterial entsprechend zu lesen. Kurzfristige Änderungen sind jedoch nicht möglich. Ausschließlich mündliche Einweisungen führen zu Chaos und sind strikt zu unterlassen. Durch die Nutzung einer App, wie der Tracker Hundeortung, werden die Standorte sowie die dort zu nutzenden Schilder entweder direkt im Revier oder im Büro in die digitale Karte eingepflegt. Mithilfe der Gruppenfunktion können sämtliche Standorte an die entsprechenden Personenkreise freigegeben und dadurch sichtbar gemacht werden. Sogar im Dunklen kennen auch Ortsfremde hierdurch ihre genaue Position auf einer Straße und können die Beschilderung exakt vornehmen. Insbesondere genaues Kartenlesen ist nicht jedermanns Stärke.

Drückjagd an der Straße- Die Hundearbeit

Wird das Drückjagdtreiben auch im Bereich von Straßen durchgeführt, wird immer von der Straße weg getrieben. Das Treiben ist entsprechend dieser Grundlage anzulegen. In direkter Nähe der Straße werden ausschließlich Treiber eingesetzt, die Hunde bleiben an der Leine. Die Anzahl der Treiber ist gegebenenfalls angepasst an die Einstände zu erhöhen. Es gilt der Grundsatz: So nur viele Treiber wie nötig und so wenig Personen im Treiben wie möglich! Jede Person mehr im Treiben stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. Auch die sogenannten Durchgehschützen, werden auf ein Minimalniveau beschränken und ausschließlich Hundeführer sein. Werden bei der Drückjagd auch Hunde eingesetzt, entscheidet der Jagdleiter, ab wann die Hunde geschnallt werden. Mindestens dreihundert, besser fünfhundert Meter von der Straße sollten es schon sein. Die Hunde, die dann dort geschnallt werden, sollen zuverlässig kurzjagend sein. Kurzjager eignen sich immer in straßennahen Treiben oder in kleinräumigen Treiben, wie beispielsweise auch dem Kreisen und Anrühren von Sauen nach einer Neuen.

Die VSG 4.4: Sicherheit bei der Drückjagd

Der Jagdleiter einer Drückjagd ist nicht nur maßgeblich für die Vorbereitungen und sämtliche Organisation verantwortlich, sondern auch für die Einhaltung der Sicherheitsregeln. In diesem Fall ist es die VSG 4.4 der SVLFG, hinlänglich bekannt als UVV- Unfallverhütungsvorschrift. Im Vorfeld müssen verschiedene Sicherheitskonzepte geplant, eventuell genehmigt und am Jagdtag umgesetzt werden. Nur so können alle an der Jagd Beteiligten sowie alle unbeteiligten maßgeblich vor Schäden bewahrt werden. Für mich gilt immer der Grundsatz, dass jemand, der eine Gefahr schafft, was eine Drückjagd unweigerlich ist, dafür Sorge zu tragen hat, dass durch diese Gefahr niemand zu Schaden kommt. Nicht zuletzt gilt hierdurch nach wie vor der Grundsatz: Sicherheit geht vor Jagderfolg! Auch der Grundsatz: jeder Schütze ist für seinen Schuss verantwortlich, entbindet den Jagdleiter nicht davon, alle Sicherheitsvorkehrungen zu einem gefahrlosen Jagdablauf gewissenhaft durchzuführen.

Besonders gefährdete Personen- Drückjagd und Alkohol

Personen, die aufgrund ihres Alters oder Aufgrund von Krankheiten oder aufgrund von Alkohol und sonstiger berauschender Mittel besonders unfallgefährdet sind, dürfen nicht an der Drückjagd teilnehmen. Persönlich schließe ich diese Personengruppen nicht nur insbesondere als Schützen, sondern auch als Helfer und Treiber vollständig von der Jagd aus. Weiterhin dürfen Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten an Drückjagden teilnehmen. Besondere Gefahren dürfen dann nicht vorkommen. Ob Kinder unter 14 Jahren mitdürfen, hängt auch von ihrer körperlichen Entwicklung und geistigen Reife ab. Ab 14 Jahren dürfen sie, geistige und körperliche Eignung vorausgesetzt, auch allein mit treiben. Dann werden Sie jedoch einem erfahrenen Treiber beigeordnet.

Jugendjagdscheininhaber bei der Drückjagd

Dürfen nicht als Schütze an der Gesellschaftsjagd, also auch nicht an Drückjagden teilnehmen. Mit ihrer Ausbildung und ihrem jagdlichen Wissen sind Sie jedoch prädestiniert, Schlüsselpositionen zu unterstützen. So beispielsweise die Wildbergung oder das Anstellen und die Anschussmarkierung. In allen Bereichen können Jugendjagdscheininhaber so einiges an Erfahrung gewinnen.

Schlechte Sicht am Drückjagdtag

Bei schlechten Witterungs- oder Sichtverhältnissen hat der Jagdleiter die Drückjagd einzustellen. Hierzu zählt neben einbrechender Dunkelheit am frühen Nachmittag im Herbst und Winter insbesondere auch herbstlicher Nebel. Sofern der Jagdleiter die Unversehrtheit aller an der Jagd Beteiligten und Unbeteiligten aufgrund schlechter Sichtverhältnisse nicht sicherstellen kann, wird die Jagd beendet. Optimal ist in der dunklen Jahreszeit ohnehin nur ein Treiben. Treiben am Nachmittag bis in die Dämmerung hinein bergen ein besonderes Gefahrenrisiko und erschweren zusätzlich die zügige Bergung des Wildes. Auch durch die richtige Einschätzung solcher Umstände obliegt dem Jagdleiter ein hohes Maß an Verantwortung.

Signalkleidung und Hundeschutzwesten

Signalkleidung ist bei der Gesellschaftsjagd obligatorisch vorgeschrieben. Zur deutlichen farblichen Abhebung von der Umgebung eignen sich großflächige Oberbekleidung in Signalfarben wie z.B. Warnwesten. Eine signalfarbene Jagdjacke oder eine orangene/ neongelbe Warnweste sowie das Hutband oder besser eine orangefarbene Baseballcap sind das Mindeste. Ein paar weitere Signalwesten oben um den Drückjagdstand gehängt sorgen für eine erhöhte Sichtbarkeit. Treiber heben sich durch Ihre Signalkleidung deutlich von der Umgebung ab, viele Hersteller bieten hierfür optimal sichtbare und zugleich widerstandsfähige Drückjagdkleidung. Sauenschutzhosen bieten ausreichenden Schutz vor Konfrontationen mit wehrhaften Schwarzborstlern.

Kontrolle der jagdlichen Einrichtungen bei der Drückjagdvorbereitung

Die Drückjagdböcke müssen nicht nur am Drückjagdtag einwandfrei und sicher sein, sondern ganzjährig! Das ganze Jahr über können diese Ansitzeinrichtungen auch für die Einzeljagd oder Sammelansitze genutzt werden. Mindestens einmal jährlich werden die Drückjagdsitze auf Ihre Standsicherheit, Sicherheit und Haltbarkeit überprüft. Hierzu eignet sich ein Kontrollprotokoll, in dem alle Teile aufgeführt sind. So kann auch im Reparaturfall schnell und einfach eine Materialliste erstellt und die Reparatur zielgerichtet angegangen werden. Die Kontrolle erfolgt im Sommer, lange vor der Drückjagd. So bleibt ausrechend Zeit für die notwendigen Reparaturen sowie ein Arbeitsprotokoll über die notwendigen Astungs- und Freischneidearbeiten.

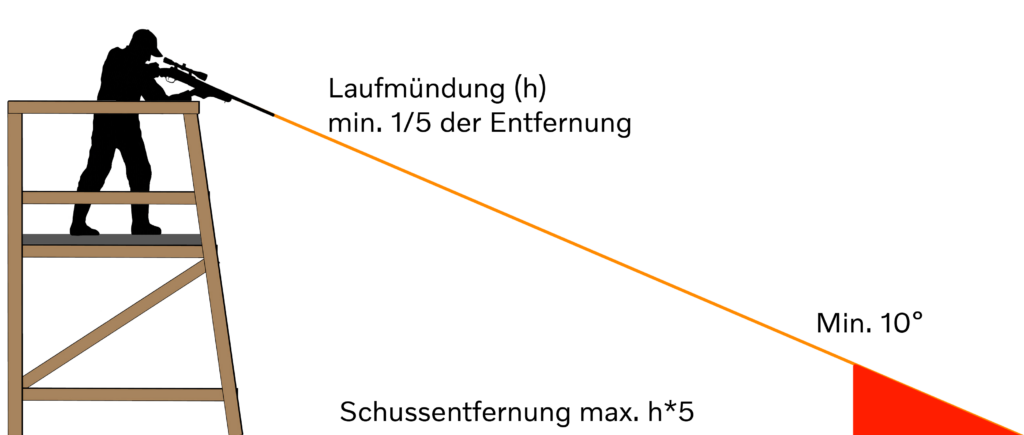

Der Kugelfang bei der Drückjagd

Kugelfang ist ausschließlich gewachsener Boden. Das ungewollte und gefährliche Weiterfliegen abprallender Geschosse soll durch einen steilen Eintrittswinkel in den Kugelfang sichergestellt werden. Sämtliche Eintrittswinkel unter 10° sorgen für signifikant gefährliche Abpraller. Steine, Wasserflächen, Holz/ Bäume und Astwerk sorgen für hohe und gefährliche Abpraller. Der Jagdleiter muss durch geeignete Stände, die das Gelände optimal auch im Hinblick auf den Kugelfang ausnutzen, sicherstellen, dass keine gefährlichen Schüsse ohne geeigneten Kugelfang möglich sind.

So weit kann man bei der Drückjagd Schießen

Je höher der Drückjagdbock, desto steiler der Eintrittswinkel der Geschosse- jedoch sind Drückjagdsitz von extremer Höhe ungeeignet für Schüsse auf Wild in geringer Entfernung. Bodenhöhen von rund 2 m haben sich in der Praxis als guter Kompromiss erwiesen. So sind unter Einhaltung des mindestens 10° Eintrittswinkel Schussentfernungen bis 20 m unter Beachtung der Sicherheit möglich. Je nach ansteigendem Gelände und Relief auch mehr. Dass auf Drückjagden so wenig passiert, liegt möglicherweise in Teilen auch einfach daran, dass Geschosse in Relation zu uns Menschen klein sind und dass der uns umgebende Wald in Relation wiederum sehr groß ist und einfach viel freie Fläche dazwischen ist, die viele Unfälle verhindert. Jeder Schütze muss sich vor Abgabe eines Schusses klarmachen, dass ausschließlich er selbst für seinen Schuss verantwortlich ist!

Bei spitzeren Einfallswinkeln dringt das Geschoss nicht in den Boden ein und es kommt zu einem Absetzer (Abpraller). 10° gelten für weichen, steinfreien Boden. Bei Steinen, gefrorenem oder hartem Boden können Geschosse auch bei 10° sowie stumpferen Winkeln gefährlich abprallen.

Die Entfernung zum Ziel darf etwa dem fünffachen der Höhe entsprechen, sodass sich ein 10° Eintrittswinkel ergibt.

Der Durchgehschütze auf der Drückjagd

Eine Jagdeinladung zur Drückjagd flattert ins Haus des Jungjägers. Bereits seit zwei Jahren geht er bei „seinem“ Beständer als Treiber mit und hat viel gelernt. Jetzt ist endlich der erste Jahresjagdschein gelöst und die Drückjagden stehen vor der Tür. Noch bekommt er keinen festen Schützenstand zugewiesen, sondern ist in diesem Jahr als Treiber-/ Durchgehschütze auf der Drückjagd mit dabei. Einen Keiler hat er frei! Die Freude ist gigantisch. Wie die meisten anderen auch, wird er im Treiben eine Waffe führen. Er hofft, genauso wie die anderen Durchgehschützen in vergangenen Jahren Beute machen zu können. Es ist ein gutes Sauen Jahr und mitten im Treiben, in den Dickungen, nah am Wild, voll im Geschehen wird sich sicher eine Chance bieten. Eine solche oder ähnliche Situation ist Land auf, Land ab sehr häufig. Leider!

Unbekanntes Drückjagdgelände- Hohe Gefahr

Ein Treiber kennt meist die geografischen Gegebenheiten in einem Revier nicht. Ebenso fehlt ihm im Treiben der genaue Überblick, wo Standschützen stehen oder eventuell eine andere Treiberwehr zu Werke geht. Oft fehlt selbst der Kontakt innerhalb einer Treiberwehr, sodass auch die Position eines Nebenmannes unbekannt sein kann.

Jagd der Treiber nun aktiv mit und will zur Strecke beitragen, ist dies nicht nur eine klare Zuwiderhandlung gemäß den Unfallverhütungsvorschriften, sondern auch ein untragbares und unkalkulierbares Sicherheitsrisiko für alle an der Drückjagd Beteiligten. Es ist vollkommen untersagt, gesundes Wild zu erlegen!

Ein ordnungsbewusster Jagdleiter kann und wird dieses Risiko nicht tragen!

Wofür darf die Waffe mit ins Drückjagdtreiben

Im Treiben auf Schalenwild- Drückjagden dürfen nur entladene Waffen (Patronenlager leer) mitgeführt werden. Die ausnahmsweise Benutzung der Waffe im Treiben erstreckt sich auf den Eigenschutz, den Fangschuss sowie den Schuss auf von Hunden gestelltes Wild.

Eigenschutz ist ein sehr seltener Fall, dem meist durch ein Ausweichen entgangen werden kann. Im Falle von sichtbar krankem Wild, darf unter Berücksichtigung der Sicherheit sowie bei vorhandenem Kugelfang der Fangschuss angetragen werden. Fangschüsse im Treiben sind auf absolute Nahdistanz beschränkt! Oft ist der Fangschuss leider aufgrund der Situation, der Positionen der anderen Personen, der Entfernung zum kranken Stück, dem fehlenden Kugelfang oder dem zu flachen Schusswinkel unverantwortlich und das Stück wird später nachgesucht. Hierzu werden Pirschzeichen markiert.

Die Hunde stellen Wild auf der Drückjagd!

Der Schuss auf von Hunden gestelltes Wild ist meist nicht ohne weiteres möglich, da Hunde in dem Fall nah am Wild arbeiten, sich vor oder hinter diesem aufhalten oder es, je nach Schärfe auch halten, vor allem wenn dieses bereits krank ist. Da hier besondere Umsicht von Nöten ist, kommt meist kein Schuss infrage, sondern das Wild ist in diesem Fall mit der blanken Waffe abzufangen. Den etwaigen Fangschuss sollte in dem Fall einzig der Hundeführer selbst mit der Langwaffe antragen, sofern dies möglich ist. Wenn es zu Situationen kommt, in denen Wild abgefangen werden muss, darf dies nur durch den Inhaber eines gültigen Jagdscheines geschehen, da das Töten von Wild per Gesetz als Jagdausübung gilt.

Gegen die Benutzung einer Waffe im Treiben zu ausschließlich den vorgenannten Zwecken ist nichts einzuwenden, besonders wenn ein einzelner Hund krankes oder wehrhaftes Wild stellt, ist oft der Fangschuss das Mittel der Wahl.

Strecke machen die Drückjagdschützen!

Die Anzahl der Waffen im Treiben bei der Drückjagd wird auf das Minimum reduziert. Waffenträger sind erfahrene Hunde- sowie Gruppenführer. Kurzwaffen schließe ich bei der Drückjagd aus mehrerlei Gründen kategorisch aus.

Die Strecke wird nicht im Treiben gemacht! Leider ist dies für viele noch nicht normal und auch sehr junge Jäger treiben bereits bewaffnet mit, um mit der Brennecke aus der Flinte sich bietende Chancen verwirklichen zu können.

Als Rechtfertigung wird oft angeführt, dass ein ordentliches Vorgehen nur bei großen Drückjagden möglich sei und wenn man sich kenne und kleinere Gesellschaftsjagden ausrichte, bei denen das“ immer so gemacht wurde“, solche Verbote nicht nötig wären. Das ist grundlegend falsch!

Gerade jüngere Jäger können ohne Waffen bei der Bewegungsjagd den Standschützen das Wild zutreiben. Später werden Sie in den Genuss eines Standes kommen. Auch kann ein Wechsel stattfinden, bei dem sich alle sich abwechseln, einmal Treiber, einmal Standschütze.

Durchgehschütze mit Drückjagdstand

Eine Hybridmethode stellt der Durchgehschütze mit entladener Waffe dar, der einen definierten Teil des Triebes als Treiber mitläuft, dann bei Ankunft seinen Stand einnimmt, auf dem er für den Rest der Drückjagd verbleibt und der festgelegte Sicherheitsbereiche aufweist. Von hier aus kann er dann als Standschütze gefahrlos jagen.

Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (SvLFG) gibt mit ihren VSG 4.4 „Jagd“ die Unfallverhütungsvorschriften vor, welche die Sicherheit im jagdlichen Bereich, Speziell auch auf Gesellschaftsjagden, wozu Drückjagden zählen regeln.

Zuwiderhandlungen können für Jagdleiter zu Bußgeld, Strafverfahren sowie zivilrechtlichen Haftung führen, da die Unfallverhütungsvorschriften von Gerichten in Verfahrensfällen als Grundlage herangezogen werden. Auch wenn es sich nicht um Gesetze oder Verordnungen handelt. Insbesondere die Drückjagd steht stets im Fokus der Öffentlichkeit. Jagdunfälle landen sofort im Internet sowie den Zeitungen. Jeder Jagdunfall durch Missachtung dieser einfachen Regeln ist einer zu viel! Das Streckemachen obliegt nie den Treibern.

Die Treiben der Bewegungsjagd

Anhand einer Drückjagdkarte und einer Geländebegehung wurden die unterschiedlichen Treibergruppen eingewiesen. Ortskundige Treiberführer führen dann die Treiberwehr wie zuvor festgelegt. Ortsfremde finden sich in unbekanntem Gelände meist nicht ausreichend zurecht. Kartenmaterial hilft bei fehlendem Orientierungssinn nur bedingt, da der Hundeführer seine vorherige Position in der Treiberwehr nach dem Angehen eines möglichen Standlautes gar nicht mehr wiederfindet.

Die Errungenschaft der Technik bietet heute viele Vorteile. Im Vorfeld werden einzelnen Treiben für die verschiedenen Gruppen in der Trackerapp festgelegt und farblich gekennzeichnet. Start und Endpunkt der Treiben werden ebenso hinterlegt wie die Richtung des Treibens oder Haltepunkte und Einstandskomplexe. Mittels der Gruppenfreigabe erhalten jeweils nur jene Personen die Daten, welche diese auch benötigen. Sogar Ortsunkundige sind hierdurch in der Lage, das Treiben entsprechend der Planung im unbekannten Geländedurchzuführen und zu leiten. Die aktuelle, eigene Position ist stets sichtbar und hilft bei der Orientierung.

Pflichten des Jagdgastes auf der Drückjagd

Der Jagdgast hat Pflichten. Zunächst sei hier gesagt, dass er sich schnellstmöglich, mindestens jedoch fristgerecht, für eine Drückjagdeinladung bedankt und ebenso schnell zu- oder absagt. Es ist eine Unsitte, eine Zu- oder Absage später für eine bessere Jagd noch zu abzuändern. Einmal zugesagt bleibt zugesagt! Abgesagt bleibt abgesagt! Sofern gewünscht, wird der gültige Jagdschein im Vorfeld zugesandt. Unabhängig hiervon wird der gültige Jagdschein nebst Personalausweis / Waffenbesitzkarte am Jagdtag mitgeführt. Er wird unaufgefordert bei der Kontrolle vorgezeigt. Zusätzlich wird die Belehrung der Unfallverhütungsvorschriften mittels Unterschrift anerkannt. Ein ruhiges Verhalten bei sämtlichen Ansprachen ist selbstverständlich. Weiterhin jagt der Jagdgast stets entsprechend der Drückjagdvorgaben und Freigaben des Jagdleiters und hält sich an UVV und besondere Verhaltensregeln für den Drückjagdtag wie beispielsweise Schussdistanzen und die Beschränkung auf max. 2 unklare Anschüsse, nach denen nicht mehr weiter geschossen werden darf. Die Grundpflicht des Jagdgastes für eine erfolgreiche Jagd: Üben, insbesondere auf den laufenden Keiler.

Sinnvolle Drückjagdausrüstung

Herbst. Die Zeit der Drückjagden des Jahres ist angebrochen. Für viele Jäger eine der spannendsten Zeiten im Jagdjahr, auf die wir sehnlich hin fiebern. Nicht unwichtig ist somit auch die richtige Ausrüstung, um sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Die Jagd. Zu viel Ausrüstung geht jedoch sehr zu Lasten der Fokussierung. Daher bin ich ein Freund von sehr wenig, aber sehr hochwertiger Ausrüstung, um jede drückjagdsituation sicher zu beherrschen. Je puristischer die Ausrüstung, desto weniger Ablenkung vom Wesentlichen!

Das Gewehr für die Drückjagd

Das essenzielle Werkzeug des Jägers: Die richtige Drückjagdwaffe. Das Kaliber sollte für die Drückjagd mindestens hochwildtauglich und trotzdem gut beherrschbar sein. Niemandem nützt eine 9,3x64, die alle Reserven wirklich benötigt, weil Schüsse so miserabel sind. Lieber ein etwas kleineres, dafür sehr gut beherrschbares Drückjagdkaliber. So entscheidet doch in erster Linie der Treffersitz über die sichere und schnelle Tötungswirkung. Das Geschoss sollte ausschließlich ein Deformationsgeschoss sein. So werden keine Splitter zu unkontrollierbaren Sekundär- Projektilen, die eine unkalkulierbare Gefahr mit sich bringen. Deformationsgeschosse weisen in der Regel eine gute Tötungswirkung verbunden mit einer guten Richtungsstabilität im Wildkörper und danach auf. Gerade was die Sicherheit der arbeitenden Hunde angeht, ist dies einer der wichtigsten Punkte, die für Deformationsgeschosse auf der Drückjagd sprechen. Die Waffe muss vom Schützen in jeder Situation voll beherrscht werden. Eine extra Drückjagdwaffe zu führen, die in der Bedienung anders ist als die Waffe für das restliche Jahr, ist mehr als unsinnig!

Die richtige Zieloptik für die Drückjagd

Der Schütze muss mit der Waffe schnell in den Anschlag kommen und möglichst direkt zentriert in das Zielfernrohr blicken können. Hierzu sind individuelle Schäftungen mit angepasster Schaftrückenerhöhung das Mittel der Wahl. Die Zieloptik muss ein Maximum an Sehfeld bieten, hierdurch erhält der Schütze die bestmögliche Übersicht und kann auch schwierige Drückjagdsituationen schnell überblicken und so die volle Kontrolle er- und behalten. Vergrößerungsbereiche von 1,7- 13,3- fach in einem variablen Zielfernrohr gepaart mit Objektivdurchmessern von 42 mm sind ideal. Mit solchen Gläsern kann auf der Bewegungsjagd in idealer Weise agiert werden. Alle Situationen, von der schmalen Schneise mit geringer Schussentfernung im Wald, bis hin zu weiten Schüssen auf stehendes Wild in der offenen Landschaft sind jederzeit beherrschbar. Der Tages- Leuchtpunkt ist obligat. Mein persönlicher Favorit für mittlerweile alle Situationen, auch jene außerhalb der Drückjagd: Das Swarovski z8i 1,7-13,3x42 P SR mit Flexchange Absehen.

Fernglas für den Drückjagdeinsatz

Ein Fernglas gehört zur Grundausstattung des Jägers. Selbstredend wird das meiste Wild auf der Drückjagd direkt vor dem Schuss durch das Zielfernrohr angesprochen. Je nach Situation- Entfernung, Übersicht oder auch, weil sich eventuell Treiber oder Häuser in Richtung des Wildes befinden, verbietet sich das Ansprechen durch das auf der Waffe montierte Zielfernrohr. Zum Ansprechen ist in solchen Situationen ein Fernglas, möglichst mit integriertem Entfernungsmesser, unersetzlich. In der weiten, offenen Landschaft gibt der Entfernungsmesser Sicherheit über die Schussentfernungen. Optimal für die Drückjagd sind leichte Tages- Pirschgläser mit Objektivdurchmessern unter 42 mm und Vergrößerungen von max. 10-fach. Mein Favorit für alles: Swarovski El Range 8x42

Gehörschutz bei der Drückjagd

Der Schalldämpfer ist glücklicherweise mittlerweile nahezu nicht mehr wegzudenken, schützt er doch effektiv das Gehör und lässt uns auch Drückjagdsituationen viel besser beherrschen. Da das lästige Pfeifen, der Tinnitus, der uns nach dem Schuss akustisch aus der Situation reißt, entfällt. Der aktive Gehörschutz, MSA Sordin PRO X- Testsieger meines Tests für das Jägermagazin, leistet hier darüber hinaus beste Dienste. Er schützt nicht nur effektiv und besonders ergonomisch das Gehör, sondern verstärkt die Umgebungsgeräusche signifikant. Hierdurch lässt sich leise annäherndes Wild besonders früh entdecken. Die Geräte sind wasserdicht und wärmen zusätzlich bei kaltem Wetter die Ohren und schützen vor Zugluft. Eine sehr sinnvolle technische Ergänzung der Drückjagdausrüstung.

Messer für den Schützen

Das Messer ist essenzieller Ausrüstungsgegenstand des Drückjagdjägers. Der Standschütze benötigt kein Abfangmesser. ein leichtes Universalmesser reicht aus. Hiermit kann Wild auch bei der Drückjagd aufgebrochen- und leichtes Wild im Notfall abgefangen werden. Bewährt haben sich hierzu Messer des schwedischen Herstellers Mora. Klein, leicht, günstig, schnitthaltig, gut sichtbar und von guter Verarbeitung mit durchgängigem Erl bestehen sie den Drückjagdallteg. Wird nach der Gesellschaftsjagd von den Schützen selbst aufgebrochen, erleichtert ein zusätzliches Gekrösemesser die rote Arbeit.

Erste Hilfematerial für den Drückjagdeinsatz

Um im Notfall auf der Drückjagd schnell erste Hilfe leisten zu können, sei es bei Hund oder Mensch, ist stets ein kleines, sinnvoll gepacktes Verbandpäckchen mitzuführen. Wichtiger als eine Üppige Ausstattung, ist das Beherrschen der mitgeführten Verbandteile. Ergänzt werden sollte das forst- oder jagdliche Erste Hilfe- Paket um Klarsichtfolie für Verletzungen des Brustraumes sowie Desinfektionsmittel und Pflaster für kleine Verletzungen sowie einem Tourniquet.

Zusätzliche Latexhandschuhe schützen beim Aufbrechen vor Zoonosen und halten die Hände sauber.

Powerbank

Ist der Tag lang oder kalt, lässt der Akku des Mobiltelefons schnell nach. Auch wenn gerade dieses ablenkende Gerät möglichst nicht genutzt werden sollte, so ist es doch einer der wichtigsten Gegenstände, wenn es im Notfall darum geht, schnell Hilfe zu einem bestimmten Punkt im Wald zu holen. Um so schlimmer, wenn dann der Akku versiegt. Moderne Powerbanks bieten dem Handy mehrere volle Akkus, einige besitzen sogar einen integrierten Handwärmer.

Sitzkissen& Drückjagdrucksack

Im Sinne der Konzentration und der Gesundheit sollte auch in jungen Jahren stets ein Sitzkissen auf der Drückjagd benutzt werden. Ob dicht aus Filz oder leicht und aufblasbar ist, ist dabei Geschmackssache. Um Sitzkissen, Fernglas, eine Ersatzjacke, die auch gern genutzt werden kann, um die Knie warm zu halten, sowie die anderen notwendigen Dinge wie genügend Munition gut transportieren zu können, bietet der Markt viele geeignete Drückjagdrucksäcke an. Persönlicher Favorit ist der Vorn Deer mit einem Volumen von 42 Litern. Durch die integrierte Waffenhalterung lässt das Gewehr auch ohne störenden Riemen bequem und geschützt zum Drückjagdstand tragen. Alle notwendigen Dinge finden darin Platz, er lässt sich auch voll beladen angenehm tragen und bietet eine gute Auswahl an leicht zugänglichen Taschen. Für Leute mit dem Sinn nach einem leichteren Rucksack bietet Vorn den Lynx an.

Drückjagdkleidung: Zwiebelschalenprinbzip

Die Drückjagdbekleidung ist einer der wichtigsten Bestandteile der Drückjagdausrüstung. Lässt Sie Kälte und Nässe durch, ist der Jagderfolg schnell dahin, ebenso die Gesundheit. Je wohler wir uns bei der Jagd fühlen, desto fokussierter sind wir auf das Wesentliche.

Je dünner die Bekleidung, desto besser die Bewegungsfreiheit, genau aus diesem Grund wird möglichst auf dicke Winterjacken verzichtet.

Ideal ist das Zwiebelschalenprinzip, wenn nötig und möglich ergänzt um beheizte Kleidung.

Die unterste Schicht besteht bei mir aus einem Svala langarm Funktionsshirt. Es besitzt Luftkammern, isoliert in optimaler Art und Weise und leitet die Feuchtigkeit schnell vom Körper weg. Hierdurch wird weiterer Auskühlung auch nach körperlicher Anstrengung entgegengewirkt.

Drückjagdkleidung: Beheizte Kleidung auch für hart gesottene

Darüber getragen leistet bei kühlen Temperaturen eine Heizweste wie die Lenz Heizweste 2.0 beste Dienste. Sie ist absolut körpernah geschnitten und sehr dünn. Die Wärmezonen sind genau dort, wo sie sein müssen, im Nierenbereich und oben an den Schultern. Die Bedienung erfolgt komfortabel und zuverlässig per App. So entfällt während der Drückjagd das lästige Suchen nach dem Schalter. Die Heizstufen lassen sich gut regulieren und die Körperwärme genau dort halten, wo Sie benötigt wird- ganz nah an der Haut. Weiterer positiver Effekt durch die Trageweise direkt über der untersten Schicht ist der Einsatz geringerer Heizstufen und somit längerer Haltbarkeit der Akkus. Heizjacken die als eine der oberen Schichten getragen werden leisten nicht den gleichen Effekt wie in einer unteren Schicht.

Kleidung für die Drückjagd: Die Oberschichten

Als dritte Schicht über der Heizweste bietet das Aclima double Wool Polo, das dünnste und wärmste Woll- Polo auf dem Markt. Mit hohem Kragen hat es den besten Wärmerückhalt gepaart mit bester Feuchtigkeitsableitung. Der hohe Kragen bietet bis zum Kinn einen stets warmen Hals. Der ständige Begleiter im Winter. Wolle hat zusätzlich den Vorteil, dass nicht nur der Körper trocken und warm gehalten wird, sondern auch, dass kein Schweißgeruch entsteht. Über dem Polo kann als vierte Schicht die Brynje Antarctic Jacke beste Dienste leisten. Mit dieser dünnen und warmen Kombination ist der Jäger bis zum Gefrierpunkt absolut beweglich und hervorragend gerüstet. Bei kälterem Wetter oder Regen wird eine zusätzliche Schicht genutzt. Eine warme Jacke von Carinthia oder eine Sitka Daunenjacke leisten beste Dienste! Auch ein Windstopper Troyer Kann reichen. Auf der Drückjagd wird die beschriebene Variante mindestens mit einer Warnweste, besser noch mit einer leisen, wind- und regendichten Warnjacke ergänzt.

Hose, Handschuhe und Warnweste für die Drückjagd

Die Hose sollte regendicht und den Temperaturen angepasst sein. Eine lange Merino- Wollhose unter der Jagdhose hält die Beine warm. Normale Jagdschuhe wie der Alaska GTX sind bei normalen Temperaturen durch Einweg-Heizsohlen ergänzbar. So lässt es sich immer sicher laufen. Anders als mit schweren Winterstiefeln, die bei Kälte durchaus Sinn machen.

Neben dünnen Drückjagdhandschuhen, die die Schießfertigkeit erhalten, sind bei kaltem Wetter Handwärmer ein unverzichtbarer Bestandteil der Drückjagdausrüstung, um in jeder Situation den Abzug sicher zu beherrschen!

Mehrere orangene Warnwesten können bequem über eine frei auswählbare Jacke getragen werden, ohne eine Signaljacke nutzen zu müssen. Hierdurch ist der Jäger viel flexibler, was die Wahl hochwertiger Kleidung angeht. Zusätzlich über die Brüstung des Standes gehängt dienen weitere dünne Westen der Sicherheit.

Auf das Wesentliche fokussiert und puristisch ausgerüstet lässt sich die Jagd erfolgreich erleben; ohne sich in technischen Geräten zu verlieren oder frieren zu müssen.

Drückjagd auf Rotwild und Schwarzwild. Die Königsklasse der Bewegungsjagd

November. Leichter Wind, etwas Schnee auf den Zweigen. Da! Nahe dem Stand ein scharfer Standlaut. Der Laut lässt auf Sauen schließen. Weitere Hunde schlagen sich bei, alsdann mit geht es mit viel Radau und scharfem Hetzlaut los. Genau auf den Stand zu. Auf dem Wechsel sucht der Keiler sein Heil in der Flucht. Wie geplant. Die Hunde mit Sichtlaut auf Abstand dahinter. Jetzt liegt es nur noch am Schützen. Damit eine Drückjagd verwandelbare Chancen bietet, ist im Vorfeld enormer Aufwand nötig.

Die gut organisierte Drückjagd auf Rotwild und Schwarzwild gleicht einer Symphonie. Die optimale Vorbereitung und Planung, das Zusammenspiel aus Treibern, Hunden, Schützen und Helfern greifen ineinander wie die Zahnräder eines Schweizer Uhrwerks. Die penible Vorbereitung ist alles. Das Vorkommen der Zielarten Rot- und oder Schwarzwild entscheiden über den Einsatz von Treibern, Hunden, Hunderassen und der Art der Drückjagddurchführung.

Drückjagd auf Rotwild bei verschiedenen Witterungseinflüssen

Rotwild besitzt hervorragend ausgeprägte Sinne. Das bemerkt der Jäger immer wieder an der Schwierigkeit seiner Bejagung. Insbesondere bei der Drückjagd auf Rotwild. Verschiedene Witterungsbedingungen sind für die Bejagung von unterschiedlicher Bedeutung. Niederschläge sind eher untergeordnet, Schnee hat im alpinen Bereich eine wichtige und umfassende Sonderstellung, besonders bei der Riegeljagd. Kein Witterungseinfluss ist bei der Drückjagd auf Rotwild so entscheidend wie der Wind, da die olfaktorische Wahrnehmung die ausgeprägteste ist. Rein anatomisch kann man dies am langen Gesichtsschädel festmachen, da in dem langen Bereich zwischen Windfang und Siebbein sehr viele Riechzellen Platz finden. Das Rotwild als ursprünglicher Steppenbewohner ist stärker auf seine Riechleistung angewiesen als typische Waldbewohner, da Witterung im Offenland über viel größere Distanzen transportiert wird als im Wald und somit Feinde auch lange bevor sie eräugt oder vernommen werden, bereits zu wittern sind. Im Zuge der Feindvermeidung nutzt das Rotwild seinen Geruchssinn ständig.

Drückjagdwetter: Witterung ist alles

Sei es das einzelne Stück, welches stets mit dem Rücken zur Hauptwindrichtung ruht, um Gefahren von hinten vorzeitig winden zu können oder das Rudel, in dessen Verband immer einzelne Stücke winden, um Gefahrenquellen zu erkennen.

Nicht zu unterschätzen ist bei der Rotwilddrückjagd die Luftfeuchtigkeit, da Geruchspartikel bei hoher Luftfeuchtigkeit deutlich besser transportiert werden als bei Trockenheit. Hieraus ergibt sich auch die Tatsache, dass das Rotwild bei herbstlichen Drückjagden oft bereits beim Anstellen der ersten Schützen mit Wind beginnt, über Fernwechsel in sicherere Areale zu fliehen.

Drückjagd und Rotwild: Gegen den Wind

Wird das Rotwild zu Beginn der Drückjagd auf die Unruhe aufmerksam, rudelt es sich schnell zusammen. Das beruht auf seinem ureigenen Instinkt und ist Teil der Feindvermeidungsstrategien. Das Rotwildrudel versucht weiterhin Wind von Gefahrenquellen zu bekommen, um sich Übersicht zu verschaffen und somit eine sichere Fluchtmöglichkeit zu finden. Herrscht kräftiger Wind, ist das Wild nur schwer zu mobilisieren und verharrt in den Dickungen. Hat es stark geregnet und die Dickungen sind somit nass, werden sie eher vom Rotwild gemieden, da es dann die vom Wind eher getrockneten älteren Bestande bevorzugt aufsucht. Das Rotwildrudel flieht auch bei der Drückjagd niemals kopflos, sei es beschossen, getrieben oder von Hunden bejagt.

Wird das Rotwild bei der Drückjagd hochgemacht, flieht es unverzüglich stets gegen den Wind auf seinen ihm bekannten Wechseln. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die Drückjagd auf Rotwild so zu planen, dass gegen den Wind getrieben wird.

Rotwild flüchtet nie mit dem Wind aus dem Drückjagdtreiben

Das Rotwild umschlägt andernfalls die Treiber und verbleibt in der Dickung, welche es nie mit dem Wind verlässt. Die Schützenstände sollten nie zu nahe am Einstand liegen, sondern in einiger Entfernung an gut belaufenen Wechseln mit gutem Wind sowohl für den Schützen als auch für das Rotwild. Die Stände dürfen sich keinesfalls auf einem Wechsel befinden, sondern in immer in einiger Entfernung, um ein sicheres Ansprechen zu ermöglichen sowie das Wechselverhalten des Wildes nicht zu stören. Das Rotwild verhofft oft kurze Zeit nach dem Verlassen der Deckung und wechselt in eine langsamere Gangart. Sollen zwei nebeneinanderliegende Treiben durchgeführt werden, so ist darauf zu achten, mit dem, dem Wind zugewandten Treiben zu beginnen. Andernfalls würde das Rotwild mit hoher Wahrscheinlichkeit in das nächste Treiben flüchten und dieses frühzeitig beunruhigen. Flüchtendes Rotwild auf einem Wechsel stellt die Gefahr des Überrennens für Treiber und Hundeführer dar bei der Drückjagd dar. Deshalb laufen Treiber niemals auf den Wechseln.

Rotwild- der Langstreckenflüchter auf der Drückjagd

Einmal in Bewegung gebracht, flieht das Rotwild oft über weite Strecken. Deshalb werden bei Rotwild Drückjagden möglichst niederläufige Hunde eingesetzt, um das Rotwild nicht unnötig weit durch große Hunde zu verfolgen.

Optimale Bedingungen einer winterlichen Drückjagd stellt trockenes Wetter mit wenig Wind dar, Schnee hilft, die bevorzugten Einstände näher zu lokalisieren. Drückjagden auf Rotwild sind ab Ende Dezember aufgrund der winterlichen Stoffwechselumstellung abzulehnen. Sämtliche Treiben sollten nach Möglichkeit so geplant und angelegt werden, dass auch die zur Jagdzeit regelmäßig vorherrschende Windbewegung und Richtung berücksichtigt wird.

Der richtige Zeitpunkt für die Drückjagd

Der Zeitpunkt zur Drückjagddurchführung muss wohlüberlegt sein und zu den jeweiligen Reviergegebenheiten passen. Jagdleiter berücksichtigen insbesondere in laubwaldreichen Jagdrevieren den Belaubungszustand der Laubbäume. Sind die Bäume Anfang Oktober noch nahezu komplett belaubt, hat das Wild noch viel Deckung, der Schütze im Gegenzug wenig Sicht auf das Wild. Jungbuchenbestände halten Ihr Laub oft bis in den Winter hinein und können auch so noch lange gute Einstände bieten. Zeitdruck herrsch in forstwirtschaftlich gut verjüngten Revierstrukturen also nicht. Jäger beenden aufgrund der Unruhe durch Bewegungsjagden, insbesondere der Beunruhigung des wiederkäuenden Schalenwildes, spätestens mit der Wintersonnenwende um den 21. Dezember herum die Bejagung in Form von Drückjagden. Eine das Wild mit Druck bewegende Jagd nach diesem Zeitpunkt hat viele negative Einflüsse auf das Wild und den Wald.

Wintersonnenwende und Wiederkäuer

Ab der Wintersonnenwende fährt das wiederkäuende Schalenwild den Stoffwechsel signifikant, etwa um die Hälfte herunter. Die Bewegungsaktivität wird stark eingeschränkt, die Pansenzotten bilden sich zurück, um mit weniger Nahrung zurechtzukommen. Zusätzlich verringert sich im Winter die Größe der Verdauungsorgane, wodurch sie selbst weniger Energie benötigen. Die Verdauungs- und Ruhephasen verlängern sich jedoch. Weiterhin wird die Körpertemperatur, insbesondere in den Extremitäten, stark auf bis zu nur noch etwa 17 °C verringert. Wird das Wild, welches sich in diesem äußerst effektiven Wintermodus befindet, nun bei einer Drückjagd in Bewegung gebracht und von Hunden angejagt, so muss der gesamte Kreislauf binnen kürzester Zeit hochfahren. Durch die verringerte Temperatur der Extremitäten hat das Wild dann nicht nur einen hohen Energieverbrauch, sondern kann auch anfangs nur eingeschränkt flüchten. Ab der Wintersonnenwende endet die Dormanz (Vortragezeit) des Rehwildes, während derer sich der Embryo nur langsam entwickelt. Die Embryonalentwicklung der anderen Schalenwildarten ist bereits in vollem Gange.

Keine Drückjagd ab Weihnachten!

Daraus resultiert, dass insbesondere ab etwa Weihnachten alles Schalenwild besonders viel Ruhe benötigt, um Energiereserven artangepasst zu sparen. Eine Drückjagd im Januar hat daher massive Wildschäden, insbesondere im Wald zur Folge, was in einer erhöhten Bejagung mündet. Ein Teufelskreis, den es zwingend fachlich zu durchbrechen gilt! Der ideale Zeitpunkt für die Drückjagd liegt durch die wildbiologisch bedingten Grundlagen und die jahreszeitlichen Vegetationszustände im Zeitraum von etwa Mitte Oktober bis aller spätestens Weihnachten mit einem Schwerpunkt, sofern Revierstruktur und Zeit- Raumnutzung der Zielarten das Erlauben, im November. Durch den hohen Eingriff in den Wildbestand zum richtigen Drückjagdzeitpunkt im November und spätestens zu Weihnachten mit maximaler Unruhe am Drückjagdtag zur Abschussplanerfüllung herrscht im restlichen Jahreslauf bis auf vorsichtige und effektive Eingriffe der Einzeljagd äußerste Jagdruhe zugunsten des Wildes und der forstwirtschaftlichen Situation.

Drückjagden besser im Herbst oder im Januar?

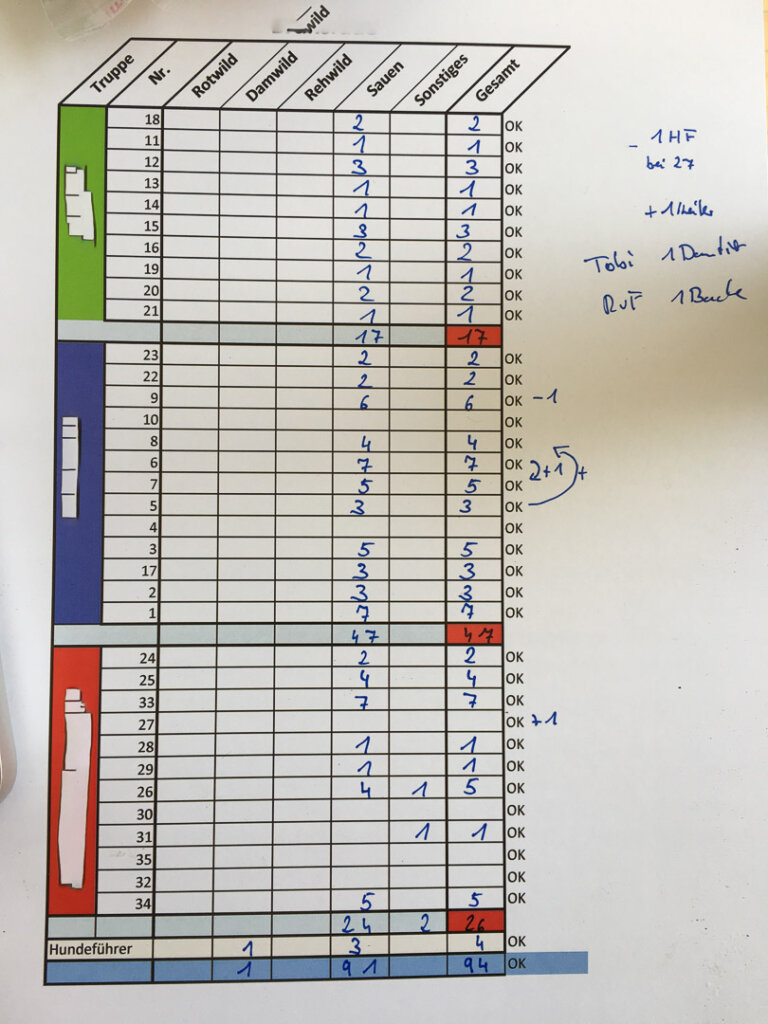

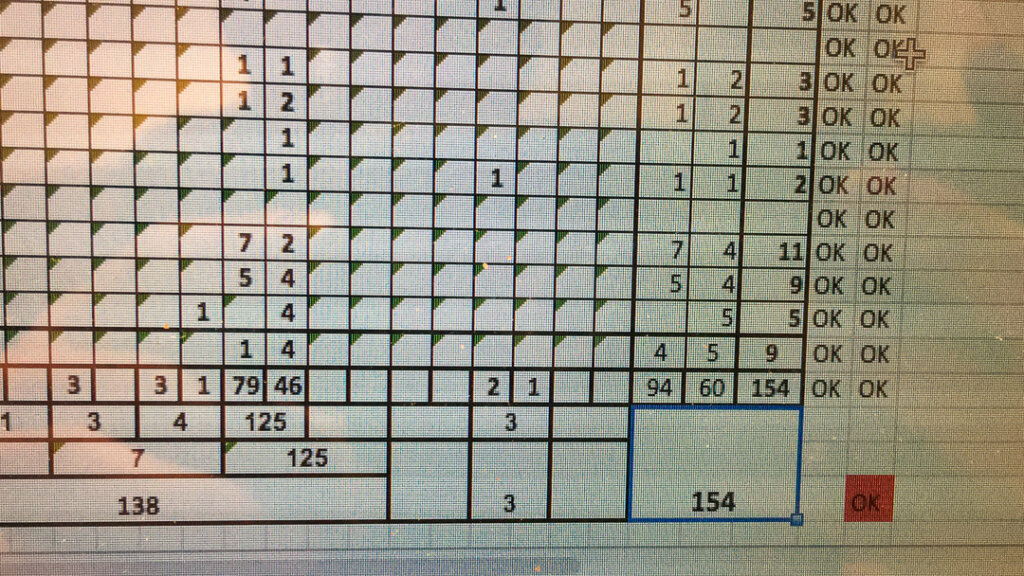

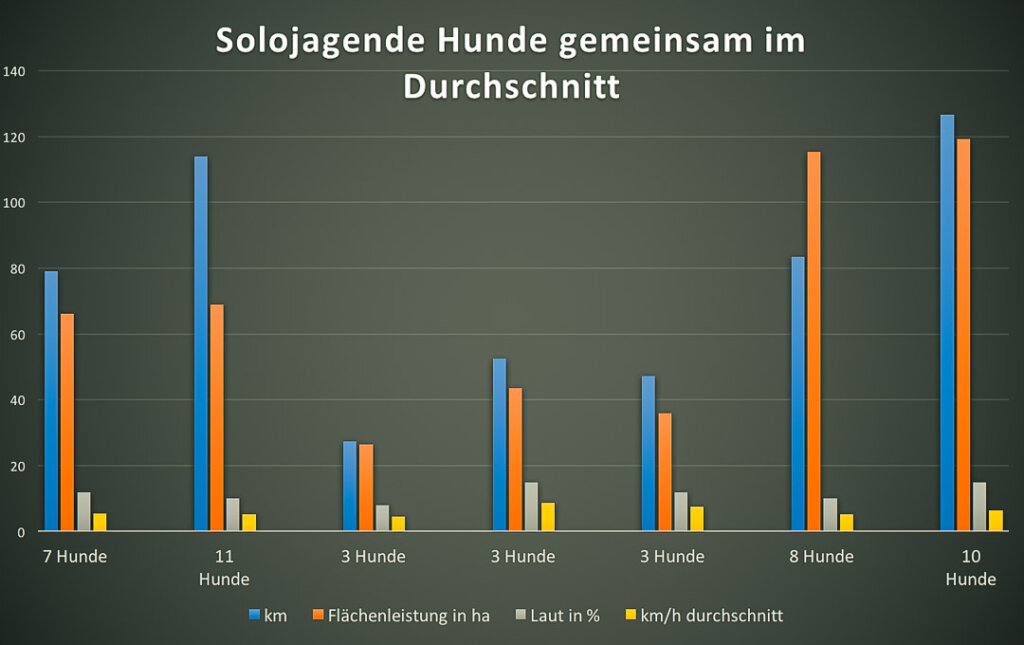

Wann Drückjagden am erfolgreichsten sind und zu welcher Zeit und aus welchen möglichen Gründen die meisten Fehlabschüsse passieren erklärt Revierjagdmeister Roman v. Fürstenberg an folgender Auswertung von Drückjagdergebnissen aus ganz Deutschland. Der Auswertung zugrunde lagen die Ergebnisse von 35 privaten Drückjagden (22 Herbst, 13 Januar) mit insgesamt 2.003 erlegten Stücken Schwarzwild und 291 erlegten Rehen. Diese Auswertung zeigt, wann Drückjagden aus welchen Gründen erfolgversprechender sind und was ein Erfolg eigentlich wirklich ist.

Herbst- gegen Januardrückjagden

Lassen sich bei herbstlichen- oder doch erst bei Januarjagden die größeren Strecken erzielen? Um dieser Frage nachzugehen, wird zunächst die durchschnittliche Strecke der auszuwertenden Drückjagden herangezogen.

Januarjagden erzielten im gesamten Durchschnitt eine um bis zu 9 % höhere Strecke als die herbstlichen Jagden. Diese 9 % stellen jedoch nur einen Durchschnitt von sechs Jagdjahren dar. In einigen Jahren lag der Erfolg der Januarjagden um 131 % höher, im schlechtesten Fall lagen Januarjagden sogar 51 % unter dem Erfolg der herbstlichen Drückjagd. Auch gab es Jahre, in denen kein Unterschied vorlag. Diese Ergebnisse lassen für sich allein genommen vorerst keine Rückschlüsse zu.

Der Erfolg pro Schütze bei der Drückjagd

Die Anzahl des pro Schützen erlegten Wildes ist eine interessante Kennzahl für die Erfolgsbewertung einer Jagd. Eine Strecke von 10 Stücken Wild kann durchaus ein sehr gutes Ergebnis darstellen, jedoch nicht, wenn an der betreffenden Jagd 30 Schützen beteiligt waren. Die Relation von Schützen zu erlegtem Wild gibt somit einen äußerst relevanten Wert an. Durchschnittlich lag die Strecke pro Schütze bei Drückjagden im Januar um 3 % höher als im Herbst. Wenn gleich diese Werte mit rund 1,8 und 1,9 Stücken je Schütze sehr eng beieinanderliegen. Differenzen einzelner Jahre: In 2 Jahren lag der Erfolg der Schützen im Januar unter dem im Herbst. Zwei Jahre waren im Januar erfolgreicher und eines weist ein Gleichgewicht zwischen Herbst und Januar aus. In jenem Jahr lag auch die durchschnittliche Anzahl erlegten Wildes im Herbst und Januar auf gleichem Niveau. Das zeigt, dass keine Unterschiede bestehen müssen, die prozentualen/ absoluten Werte liegen nahe beieinander.

Welche Stücke wurden auf der Drückjagd erlegt?

Als weiterer Faktor für die Erfolgsbeurteilung der Drückjagd werden die Streckenanteile der Wildarten in den jeweiligen Altersklassen erfasst. Eine hohe Strecke mit wenig Schützen kann auch eine negative Bilanz aufweisen, wenn ein hoher Anteil falscher Stücke auf der Strecke liegt.

Ein reifer Keiler auf der Strecke ist eine wahre Freude für den Erleger und für den Revierinhaber. Bei Bachen sieht das anders aus, Ihr Abschuss ist Sache der Einzeljagd, nicht zuletzt, um dem Muttertierschutz zu entsprechen. Weiterhin können Bachenabschüsse unkontrollierte Rauschen der Frischlinge sowie unkontrollierbare Wildschäden zur Folge haben.

Wann fallen die Bachen?

56 % der Bachen der ausgewerteten Streckenergebnisse kamen im Januar zur Strecke. Sicherlich ist das schwierigere Ansprechen des Wildes mit fortschreitendem Jahreslauf nicht von der Hand zu weisen. Eindeutige Hinweise jedoch gibt die Freigabe der jeweiligen Jagden. Jagdleiter gaben bei den Jagden, auf denen Bachen erlegt wurden, ganz gleich ob im Herbst oder im Januar, Frischlinge und reife Keiler frei. Ist es also vielleicht vielfach die Hoffnung auf einen guten Keiler, der den lockeren Finger vieler Schützen bei Drückjagden mit dieser Freigabe bedingt? Zu vermuten lässt dies jedenfalls die Tatsache, dass bei Drückjagden, auf denen ausschließlich Frischlinge freigegeben werden, auch meist ausnahmslos solche zur Strecke kommen. Hier liegt der Bachenanteil bei lediglich 0,35 %, im Gegensatz zu den Jagden, auf denen Keiler freigegeben waren, hier lag der Bachenabschuss bei 4 %.

Lüneburgermodell bei der Drückjagd

Insgesamt kamen bei den 2.003 Abschüssen 18 reife Keiler zur Strecke. Somit machen die eigentlich gewollten Stücke gerade einmal 38 % der adulten Stücke (0,9 % der Gesamtstrecke) aus. 62 % dieser Altersklasse sind also ungewollt erlegte Bachen (2,4 % der Gesamtstrecke). Daraus können wir schließen, dass die Freigabe von Keilern nicht im Verhältnis zum erzielten Erfolg steht.

Insgesamt weist die Auswertung von 2.003 Schwarzwildabschüssen auf Drückjagden folgende Klassenanteile aus:

Frischlinge :90 % (47 % männlich, 43 % weiblich)

Überläufer: 7 % (3 % männlich, 4 % weiblich)

Altersklasse: 3 % (1 % Keiler, 2 % Bachen)

Das Lüneburgermodell und weitere Grundlagen der Drückjagd

Diese Abschussverteilung liegt grundsätzlich an der Drückjagdfreigabe. Jedoch lässt sie in gewissem Maße auch auf den Bestandsaufbau schließen, ist doch bei einem theoretischen Schwarzwildzuwachs von 300 % des Gesamtbestandes ein Abschuss von 90 % aller Frischlinge des Jahrgangs notwendig, um den Bestand nicht anwachsen zu lassen. Eine Streckenliste, die diese Prozente aufweist, ist natürlich kein Nachweis für den vollständig erfüllten, notwendigen Abschuss dieser oder einer anderen Klasse, der Prozentanteil lasst jedoch bedingt Rückschlüsse zu. Der prozentual mögliche, höhere Erfolg sowie das erfolgreichere Verhältnis von Schützen zu erlegtem Wild im Januar hat verschiedene Gründe.

Auf der Suche nach Gründen für erfolgreiche Drückjagden

Zum einen hat sich die Vegetation im Jahreslauf so weit verändert, dass weniger Deckung vorhanden ist und das Wild somit leichter auf die Läufe gebracht werden kann.

Weiterhin ist das anwechselnde Wild gerade im Laubwald für die Schützen deutlich früher auszumachen und anzusprechen. Laub auf dem Boden, welches unter Umständen sogar angefroren ist, hilft den Schützen bei der Drückjagd zusätzlich ungemein durch die frühere akustische Wahrnehmung des Wildes.

Herbstliche Jagden bei teils voller Belaubung nehmen vielfach die Sicht. Auch bei gut freigeschnittenen Ständen. Selbst geringer Wind bringt das Laub an den Ästen ausreichend zum Rascheln, um jede frühzeitige Geräuschwahrnehmung zu erschweren oder sogar ganz zu verhindern. Hierin liegt auch eine Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse der durchschnittlichen Strecken zwischen Drückjagden im Herbst und Januar. War die Natur bei den sehr gut verlaufenen Herbstjagden phänologisch schon im Winter und bei den eher negativ verlaufenen noch im Spät- oder gar Vollherbst?

Das Wetter der Drückjagd- Ein Grund